Болгария Период капитализма.

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.

|

|

| БОА |

| БОБ |

| БОВ |

| БОГ |

| БОД |

| БОЕ |

| БОЖ |

| БОЗ |

| БОИ |

| БОЙ |

| БОК |

| БОЛ |

| БОМ |

| БОН |

| БОО |

| БОП |

| БОР |

| БОС |

| БОТ |

| БОУ |

| БОФ |

| БОХ |

| БОЦ |

| БОЧ |

| БОШ |

| БОЭ |

| БОЯ |

Период капитализма.

Образование болгарского буржуазного государства. Утверждение капитализма (1878—1900). Война 1877—78, в ходе которой крестьяне захватывали земли бежавших турецких феодалов и земли турецкого государственного фонда и явочным путём ликвидировали различные формы феодальной зависимости, ускорила процесс уничтожения турецкого феодального землевладения, сыграв тем самым роль буржуазно-демократической революции. В ходе войны и в первые годы после неё, когда в Болгария действовала русская администрация (временное русское управление для Болгария), были заложены основы самостоятельного болгарского национального государства (организация с помощью русских специалистов гражданской администрации, создание вооруженных сил и т.д.). Изменения в социально-экономическом строе болгарского общества нашли отражение в Тырновской конституции 1879, одной из наиболее демократических для своего времени. В 80-х гг. рядом законодательных актов, устанавливавших выкуп, был закреплен переход земель в руки болгарских крестьян. Ликвидация турецкой феодальной системы в Болгария ускорила развитие капиталистических отношений. В 80-х и начале 90-х гг. 19 в. в стране происходит процесс первоначального накопления капитала.

Первый князь Болгария немецкий принц Александр Баттенберг (правил в 1879—86) ориентировался во внешней политике на Австро-Венгрию и Германию, а внутри страны опирался на партию консерваторов, выражавшую интересы крупной торгово-ростовщической буржуазии. В 1885 был положен конец тормозившему развитие национальной экономики искусственному разделению страны на две части. Подготовленное Болгарским тайным центральным революционным комитетом восстание в Пловдиве 6 сентября 1885 привело к воссоединению Восточной Румелии с болгарским княжеством. Это послужило поводом к сербско-болгарской войне, развязанной в 1885 сербским королём Миланом Обреновичем по наущению австро-венгерской дипломатии. Война, в которой Болгария одержала победу, завершилась перемирием 7 декабря 1885. Бухарестский мирный договор, заключённый 19 февраля 1886, закрепил границы воссоединённой Болгария В марте 1886 Болгария уступила Турции (по соглашению, принятому А. Баттенбергом и султаном) Тымрышский и Кырджалийский округа на своей южной границе, взамен чего Турция признала воссоединение Восточной Румелии с Болгария 9 августа 1886 в результате дворцового переворота А. Баттенберг был свергнут офицерами-русофилами, но путём контрпереворота власть захватили австрофилы во главе с С. Стамболовым (у власти находился в 1887—1894). 25 июня 1887 князем Болгария был избран немецкий принц Фердинанд I Кобургский. Фердинанд и С. Стамболов проводили враждебную России политику, всё более подчиняя Болгария австро-германскому влиянию. В стране был установлен режим диктатуры (фактически отменены конституционные свободы, введена жёсткая цензура и т.д.); иностранный капитал получил широкий доступ в Болгария, что ущемляло интересы нарождавшейся болгарской промышленной буржуазии. Под давлением общего недовольства режимом Стамболова произошла смена правительства; новое правительство восстановило в 1896 дипломатические отношения с Россией. Ряд мер (закон о поощрении отечественной промышленности 1894 и др.) способствовал развитию национальной промышленности. Возникли первые профсоюзные организации рабочих. С середины 80-х гг. 19 в. с пропагандой идей социализма в Болгария выступил Д. Благоев. В 1891 была основана Болгарская социал-демократическая партия (учредительный съезд состоялся на вершине горы Бузлуджа); с 1894 — Болгарская рабочая социал-демократическая партия. В 1899 основан Болгарский земледельческий народный союз (БЗНС).

Болгария в 1900—17. В 1-е десятилетие 20 в. развитие капитализма в Болгария характеризовалось значительными успехами. Стали появляться зачатки капиталистических монополий, начался процесс сращивания банковского и промышленного капитала. Усилились социальные противоречия в городе и деревне, которые обострялись гнётом иностранных империалистов. Последние превратили Болгария в объект грабежа (господствующую роль иностранный капитал играл в каменноугольной промышленности, в производстве электроэнергии, в области государственных финансов, в акционерном и банковском деле, в промышленности и торговле, главным образом внешней). Всё большее влияние на борьбу рабочего класса оказывала Болгарская рабочая социал-демократическая партия (тесных социалистов) (так стала называться социал-демократическая партия после очищения её в 1903 от оппортунистов). Под её руководством был создан в 1904 революционный Всеобщий рабочий профсоюз.

Под влиянием Революции 1905—07 в России значительный размах в Болгария приобрело забастовочное движение (Перникская стачка углекопов 1906 и др.).

22 сентября 1908 в связи с Младотурецкой революцией и ослаблением Турции Болгария объявила об отказе от вассального подчинения Турции, установленного Берлинским трактатом 1878, и провозгласила полную независимость. Болгарский князь Фердинанд принял титул царя. Болгария выступила одним из инициаторов создания направленного против Турции Балканского союза 1912. В результате начавшейся в октябре 1912 1-й Балканской войны (см. Балканские войны 1912—13), объективно носившей прогрессивный характер, Болгария, Сербия, Греция и Черногория освободили от турецкого ига значительную часть территорий, заселённых угнетёнными народами. По Лондонскому мирному договору 1913 Турция уступала победителям свои владения на Балканском полуострове северо-западнее линии Энез — Мидье. Однако великодержавные устремления правящих кругов Болгария и других балканских стран, а также интриги и вмешательство Австро-Венгрии и Германии, стремившихся расколоть Балканский союз, созданный при участии Антанты, привели к возникновению 2-й Балканской войны (июнь — август 1913). В этой войне Сербия, Греция и Черногория, к которым присоединились Румыния и Турция, одержали победу над Болгария По Бухарестскому и Константинопольскому мирным договорам 1913 Болгария потеряла не только почти все земли, приобретённые ею в результате 1-й Балканской войны, но и часть своих старых территорий. После поражения во 2-й Балканской войне правящие круги Болгария стали готовиться к реваншу, ориентируясь на австро-германский империалистический блок. 1 октября 1915 Болгария вступила в 1-ю мировую войну 1914—18 на стороне Германии.

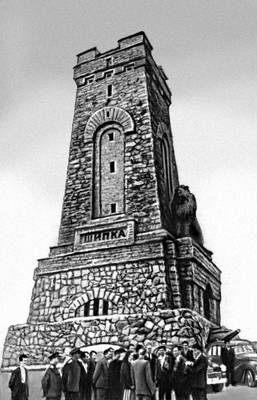

Памятник русским и болгарским воинам, павшим в боях за свободу Болгарии во время русско-турецкой войны 1877—78. Шипка.

Болгария в 1917—44. В военные годы экономическое положение Болгария ухудшилось. Население голодало, распространились эпидемические заболевания. В конце 1917 — начале 1918 в Пловдиве, Сливене, Габрове произошли голодные бунты и демонстрации. Огромное революционизирующее влияние на события в Болгария оказала Великая Октябрьская социалистическая революция в России, идеи которой пропагандировались тесняками. Участились стачки рабочих, усилилось недовольство крестьян, страдавших от реквизиции продовольствия. Весной и летом 1918 под лозунгом немедленного заключения мира вспыхнули восстания в ряде полков болгарской армии. В Болгария назревал революционный кризис. В условиях отступления болгарской армии после прорыва войсками Антанты фронта в районе Добро-Поле (14—18 сентября 1918) произошло солдатское Владайское восстание 1918. В ходе восстания 27 сентября 1918 было объявлено в г. Радомире о низвержении Фердинанда и провозглашена республика. Солдаты направились к Софии, но были разбиты правительственными войсками с помощью немецких воинских частей. 3 октября 1918 Фердинанд был вынужден отречься от престола, передав его сыну Борису, и бежать из страны. Ещё 29 сентября 1918 было подписано Салоникское перемирие; по мирному договору, заключённому в Нёйи на очень тяжёлых для Болгария условиях (см. Нёйиский мирный договор 1919), войска Антанты оккупировали Болгария

В обстановке революционного подъёма партия тесных социалистов возглавила массовое движение. В марте 1919 она участвовала в основании Коммунистического Интернационала. В мае 1919 22-й съезд партии тесняков переименовал её в Болгарскую коммунистическую партию (тесных социалистов) — БКП (т. с.). Съезд одобрил разрыв со 2-м Интернационалом и вступление партии в коммунистический Интернационал (см. Болгарская коммунистическая партия).

Летом 1919 были проведены массовые политические стачки и демонстрации, развернулось движение под лозунгом «Руки прочь от России!». Кульминационным пунктом стачечной борьбы явились всеобщая стачка железнодорожников и работников связи, продолжавшаяся 55 дней (декабрь 1919 — февраль 1920), и организованная БКП (т. с.) в поддержку ей 7-дневная всеобщая политическая стачка (декабрь 1919).

В 1919—20 в Болгария сложилась своеобразная обстановка: пролетариат ещё не мог взять власть в свои руки, а силы и политическое влияние буржуазных партий благодаря революционной борьбе трудящихся были настолько подорваны, что буржуазия оказалась вынужденной уступить управление БЗНС. В мае 1920 А. Стамболийский, лидер БЗНС, получившего на выборах в марте 1920 наибольшее число голосов, сформировал однопартийный кабинет. Руководство БЗНС пыталось осуществить утопическую идею установления в стране самостоятельной крестьянской власти. Реформы Стамболийского — закон о трудовой земельной собственности, устанавливавший земельный максимум в 30 га (25 июня 1921), законы о прогрессивно-подоходном налоге (6—8 июля 1920), о трудовой повинности (28 мая 1920) и др. — носили демократический характер и ущемляли интересы крупной буржуазии, но не затрагивали основ капитализма. В то же время правительство продолжало борьбу против компартии, влияние которой нарастало.

9 июня 1923 был совершен фашистский переворот, подготовленный Народным сговором, тайной Военной лигой и др. действовавшими в Болгария в 20-х гг. реакционными организациями. Правительство БЗНС было свергнуто, Стамболийский и его соратники убиты. Погибли также тысячи членов БЗНС. Стихийное антифашистское восстание народных масс 9—14 июня (Июньское антифашистское восстание) подавлено. К власти пришло правительство фашистской диктатуры во главе с А. Цанковым, представлявшее интересы крупной буржуазии и пользовавшееся поддержкой иностранного капитала. 23 сентября под руководством БКП (т. с.) началось Сентябрьское антифашистское восстание 1923. После продолжительной героической борьбы рабочих и крестьян восстание было подавлено. Несмотря на поражение, оно сыграло роль «болгарского 1905 года», продемонстрировав силу боевого единства трудящихся города и деревни, их готовность к решительной борьбе против фашизма и реакции. Фашистское правительство Цанкова держалось у власти с помощью жестокого террора.

В январе 1926 Цанкова сменил на посту премьер-министра А. Ляпчев. Новое правительство продолжало курс на укрепление власти буржуазии, но вынуждено было допустить видимость ослабления диктатуры. К середине 1926 рабочему классу удалось восстановить большинство профсоюзов. В 1927 по инициативе БКП (т. с.), по-прежнему находившейся в подполье и стремившейся для работы в массах использовать легальные возможности, была создана легальная Рабочая партия, а в 1928 — Рабочий союз молодёжи. Мировой экономический кризис 1929—33 затронул и Болгария После 1929 в Болгария резко сократилось промышленное производство, возросла безработица, упали цены на с.-х. продукты, что вызвало массовое разорение крестьян. Начавшийся под руководством БКП (т. с.) ещё в 1928—1929 новый подъём борьбы трудящихся привёл в июне 1931 к прорыву фронта фашистской диктатуры: правящая фашистская партия Демократический сговор потерпела поражение на выборах. На Лейпцигском процессе 1933 Г. Димитров одержал крупную морально-политическую, победу над фашизмом. В стране развернулось движение за создание единого антифашистского фронта. Однако привлечением БЗНС в блок буржуазных партий буржуазии удалось предотвратить создание единого антифашистского фронта рабочих и крестьян, что в значительной мере стало возможным из-за ошибок «левых» сектантов, возглавлявших в тот период БКП (т. с.).

19 мая 1934 в Болгария произошёл государственный переворот, осуществленный Военной лигой и политической группой «Звено»; в Болгария была установлена военно-фашистская диктатура. Так называемое надпартийное правительство К. Георгиева отменило демократические завоевания масс, распустило профсоюзы, все политические партии. Учитывая возросший международный авторитет СССР, традиционные симпатии болгарского народа к России и опасность германской агрессии, усилившуюся с приходом к власти в 1933 фашизма в Германии, правительство Георгиева установило 23 июля 1934 дипломатические отношения с СССР. В январе 1935 режим, учрежденный участниками переворота 19 мая, пал. В стране была установлена монархо-фашистская диктатура царя Бориса. Во внешней политике Болгария ориентировалась на фашистскую Германию, которая начала прибирать к рукам болгарскую экономику, превращая страну в свой аграрно-сырьевой придаток. При помощи фашистской Германии и Италии Болгария усиленно вооружалась, чему способствовало Салоникское соглашение 1938 Болгария со странами Балканской Антанты, узаконившее отмену военных ограничений, наложенных на Болгария Нёйиским мирным договором. Политика фашистского правительства встречала решительный отпор со стороны народных масс. Преодолев неправильную политику «левых» сектантов, БКП (т. с.) во главе с Г. Димитровым взяла курс на укрепление связей с массами, на организацию движения Народного фронта для борьбы против опасности войны, за дружбу и сотрудничество с СССР, в защиту демократических свобод и национальной независимости. В 1938 ЦК БКП (т. с.) принял решение о слиянии БКП (т. с.) с Рабочей партией (восстановленной в 1936) в единую марксистско-ленинскую Болгарскую рабочую партию (БРП).

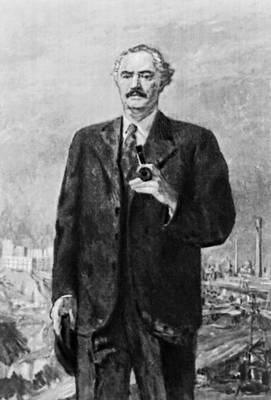

П. Панайотов. Портрет Г. Димитрова. 1967. Собственность Военного клуба в Софии.

Судостроительный завод им. Г. Димитрова в Варне.

С начала 2-й мировой войны 1939—45 болгарское правительство, несмотря на объявленный нейтралитет Болгария, усилило сотрудничество с фашистской Германией. 7 сентября 1940 в Крайове был подписан болгарско-румынский договор, в силу которого Южная Добруджа возвращалась Болгария Правительство Болгария Филова (1940—43) отказалось принять предложение СССР о заключении советско-болгарского договора о дружбе и взаимной помощи. 1 марта 1941 Филов, вопреки национальным интересам страны, подписал Венское соглашение о присоединении Болгария к блоку фашистских держав; немецкие войска вступили на болгарскую территорию, которую Германия вскоре использовала как плацдарм для нападения на Югославию и Грецию (апрель 1941). После разгрома этих стран фашистской Германией в восточной Сербии, а также в части Македонии и на побережье Эгейского моря была введена болгарская администрация. 13 декабря 1941 Болгария объявила войну Великобритании и США.

Болгарский народ не мирился с преступной политикой фашистских правителей, в трудных условиях на протяжении многих лет вёл антифашистскую борьбу. Широкий размах она приняла после нападения Германии на Советский Союз. Во главе развернувшейся в Болгария борьбы против фашизма и вовлечения страны в войну с СССР выступила БРП. 24 июня 1941 Политбюро ЦК БРП взяло курс на вооруженную борьбу против немецких оккупантов и их болгарских пособников. В июле 1941 была создана первая партизанская чета (отряд) в районе Разлог. В августе — сентябре стали действовать отряды в районах Дупницы (современный Станке-Димитров), Батака, Карлова, Калофера, Севлиева, Габрова, Ямбола, Сливена. В 1942 по инициативе Г. Димитрова и под руководством БРП был создан Отечественный фронт (ОФ), организационно закрепивший объединение антифашистских сил. В состав ОФ вошли БРП, левое крыло БЗНС, левые социал-демократы, политическая группировка «Звено», представители прогрессивной интеллигенции. По всей стране возникли сотни местных комитетов ОФ, а в августе 1943 был создан Национальный комитет ОФ. Основой ОФ был всё более крепнувший в борьбе союз рабочего класса и трудового крестьянства, возглавленный пролетариатом и его партией. Под руководством БРП был организован саботаж на производстве, велась нелегальная работа в армии. Сформированные в 1943—1944 крупные партизанские соединения вступали в открытые бои с жандармерией и правительственными войсками. В апреле 1943 были заложены основы Народно-освободительной повстанческой армии (НОВА). Были созданы 12 партизанских военно-оперативных зон, Главный штаб НОВА и зональные штабы. Антифашистская вооруженная борьба болгарских патриотов против гитлеровских захватчиков и их пособников особенно активизировалась после разгрома немецко-фашистских войск Советской Армией в Сталинградской битве. Она являлась по существу революционной борьбой трудового народа во главе с рабочим классом и его авангардом — БРП против буржуазии, реакционного чиновничества и монархического офицерства, сотрудничавших с оккупантами.

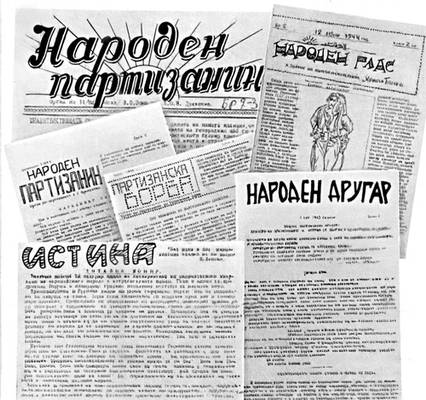

Партизанские газеты периода борьбы против монархо-фашистского режима и немецко-фашистской оккупации.

С приближением к Балканскому полуострову Советской Армии антифашистская борьба в Болгария усилилась. В правительственных кругах Болгария начался кризис. Советское правительство, расценив политику Болгария как фактическое ведение войны в лагере Германии против СССР, заявило, что Советский Союз отныне будет находиться в состоянии войны и с Болгария (нота правительства СССР от 5 сентября 1944). Вступление в Болгария Советской Армии (8 сентября) парализовало реакционные замыслы и действия правящей монархо-фашистской клики и имело решающее значение для успеха освободительной борьбы болгарского народа. Под руководством БРП она превратилась в массовое народное вооруженное восстание. 9 сентября болгарский народ сверг монархо-фашистский режим (см. Сентябрьское народное вооружённое восстание 1944). Власть в центре и на местах перешла фактически в руки рабочего класса и трудящихся крестьян, в руки комитетов ОФ, в которых руководящую роль играла БРП [после 9 сентября 1944 — БРП (коммунистов)]. Было образовано правительство ОФ во главе с К. Георгиевым.

Период народно-демократической революции и строительства социализма (с 1944). Народно-демократическая революция в Болгария, как указывается в резолюции 7-го съезда БКП по отчётному докладу ЦК (1958), с самого начала по своему классовому характеру, содержанию и значению являлась революцией социалистической. Её победа — закономерный результат революционной борьбы болгарского рабочего класса в союзе с трудящимися города и деревни. Руководящей силой в революции была БРП (к). Установленная 9 сентября 1944 народно-демократическая власть с успехом выполняет функции диктатуры пролетариата. Объём буржуазно-демократических преобразований, которые предстояло провести в Болгария, был незначительным в связи с отсутствием помещичьего землевладения в стране и почти полным уничтожением феодальных порядков при освобождении Болгария от османского ига. Это определило антикапиталистическую направленность революции, поставив перед ней главную задачу — в короткие сроки ликвидировать экономическую базу капитализма в Болгария и заложить основы социалистического общества, попутно решая общедемократические задачи.

С первых дней своего существования правительство Отечественного фронта провело ряд коренных демократических преобразований, обеспечивших ему поддержку народных масс. Были отменены фашистские законы, преданы народному суду фашистские и военные преступники, конфисковано их имущество, распущены фашистские организации, полиция, создана народная милиция. Проведена чистка армии и государственного аппарата от профашистских элементов, ликвидированы частные монополии, введено новое трудовое законодательство. Правительство народно-демократической Болгария объявило войну фашистской Германии. Вскоре части новой болгарской армии начали военные действия под оперативным руководством командования 3-го Украинского фронта Советской Армии.

28 октября 1944 в Москве представителями СССР, Великобритании и США было подписано соглашение о перемирии с Болгария В соответствии с ним части болгарской армии, действуя совместно с Советской Армией, участвовали в операциях по освобождению от немецко-фашистских войск территорий Югославии, Венгрии и Австрии. 14 августа 1945 были восстановлены дипломатические отношения между Болгария и Советским Союзом. 18 ноября 1945 проведены выборы в Народное собрание, которое приняло ряд законов, упрочивших завоевания трудящихся, — закон о трудовой земельной собственности (аграрная реформа, 12 марта 1946), закон о прогрессивно-подоходном налоге (27 сентября 1946) и др. 8 сентября 1946 был проведён всенародный референдум о форме правления. 92,7% его участников высказались за ликвидацию монархии и провозглашение Болгария народной республикой (провозглашена 15 сентября 1946). 22 ноября 1946 было сформировано новое правительство ОФ, которое возглавил Г. Димитров. 10 февраля 1947 на Парижской мирной конференции (см. Парижские мирные договоры 1947) был подписан мирный договор с Болгария, подтвердивший национальную независимость, государственный суверенитет и территориальную целостность страны. 4 декабря 1947 Великое народное собрание утвердило конституцию НРБ, юридически закрепившую победу принципов народной демократии как своеобразной формы диктатуры пролетариата. Поддерживаемая английскими и американскими империалистами внутренняя контрреволюция ожесточённо боролась против народно-демократического строя, за восстановление реакционного режима. Проведённые под руководством БРП (к) и завершившиеся к середине 1947 полное разоблачение, изоляция и разгром контрреволюционной оппозиции Н. Петкова — К. Лулчева, а также ликвидация других антинародных заговорщических групп, дальнейшее укрепление союза рабочего класса и трудового крестьянства создали политические предпосылки для лишения буржуазии тех важных экономических позиций, которые ещё оставались в её руках. В конце декабря 1947 народно-демократическое правительство осуществило национализацию промышленных предприятий, шахт и частных банков, установило государственную монополию внешней и оптовой внутренней торговли. В результате выполнения 2-летнего народно-хозяйственного плана (1947—48) была решена задача восстановления народного хозяйства. 18 марта 1948 состоялось подписание советско-болгарского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Аналогичные договоры заключены в 1947—48 Болгария с другими народно-демократическими странами. Руководящей и направляющей силой в строительстве новой Болгария являлась БРП (к). В феврале 1948 на 2-м конгрессе ОФ были приняты устав, устранивший элементы коалиции и преобразовавший ОФ в единую общественно-политическую организацию болгарского народа, работающую под руководством коммунистов, и программа ОФ. В мае— августе 1948 на основе марксистско-ленинских идеологических и организационных принципов произошло слияние БРП (к) с Болгарской рабочей социал-демократической партией (широких социалистов). Состоявшийся в декабре 1948 5-й съезд компартии восстановил прежнее её название — Болгарская коммунистическая партия.

Принятый съездом и утвержденный затем Великим народным собранием 5-летний народно-хозяйственный план (1949—53) предусматривал индустриализацию и электрификацию страны, кооперирование и механизацию её сельского хозяйства, определял главные задачи строительства основ социализма. Успешное выполнение 1-го пятилетнего плана (в области промышленности план был выполнен за 3 года 10 месяцев) создало предпосылки для превращения Болгария из отсталой аграрной в развитую индустриально-аграрную страну. В 1949—52 было построено, реконструировано и введено в эксплуатацию свыше 700 промышленных предприятий. Выпуск промышленной продукции в 1952 возрос более чем в 2 раза по сравнению с 1948 и более чем в 4 раза по сравнению с довоенным 1939. Созданы новые промышленные районы и поселения (Димитровград, Мадан, Рудозем). Значительные успехи были достигнуты в области сельского хозяйства. На основе Ленинского кооперативного плана и с учётом опыта колхозного строительства в СССР проводилось кооперирование сельского хозяйства без предварительной национализации земли, в форме трудовых кооперативных земледельческих хозяйств (ТКЗХ). ТКЗХ, объединявшие к началу 1-й пятилетки примерно 11% всех крестьянских хозяйств и около 6% обрабатываемых площадей, к концу 1952 объединяли уже более 50% крестьянских хозяйств, 60% обрабатываемых площадей.

Болгария. Плевен. На переднем плане — новые жилые кварталы.

В результате выполнения 2-го пятилетнего плана развития народного хозяйства (1953—57) Болгария превратилась в социалистическую индустриально-аграрную страну с крупным кооперированным и механизированным сельское хозяйством. Соотношение между стоимостью промышленной и с.-х. продукции, в 1948 составлявшее 30: 70, изменилось к концу 1957 на 68: 32. Однако эти успехи могли бы быть большими, если бы в БКП и во всей общественной жизни страны не получил в тот период распространения культ личности, осуждённый Апрельским пленумом ЦК БКП (1956). В ходе реализации решений пленума был устранён ряд существенных недостатков, которые задерживали развитие кооперативного строя, восстановлен принцип материальной заинтересованности хозяйств и кооперативов, взят курс на ускорение индустриализации. К 1958 ТКЗХ стали неотъемлемой составной частью социалистического строя в Болгария; 92% обрабатываемой площади — кооперативные.

7-й съезд БКП (1958) констатировал, что социализм полностью господствует во всём народном хозяйстве страны; социалистическая общественная собственность на средства производства — нерушимая основа общества в Болгария; ликвидирована эксплуатация человека человеком. Социалистическая перестройка экономики привела к коренным изменениям и в классовой структуре Болгария С победой кооперативного строя в сельском хозяйстве была ликвидирована экономическая база капиталистических элементов в деревне — последних остатков эксплуататорских классов в стране. В Болгария, как это отметил 7-й съезд БКП, теперь два дружественных класса: рабочие и крестьяне — члены кооперативов, и неразрывно связанная с ними народная интеллигенция.

С 1958 Болгария вступила в этап созидания развитого социалистического общества, совершенствования социалистических отношений, расширения социалистической демократии во всех областях экономической, политической и общественной жизни. 7-й съезд БКП принял директивы по 3-му пятилетнему плану (1958—62), который был выполнен по основным показателям за 3 года. В 1960 общий объём промышленной продукции по сравнению с 1957 возрос на 68%, а сельского хозяйства — на 21,2%. В результате ускоренного развития тяжёлой промышленности произошли существенные сдвиги в структуре промышленного производства. Значительная работа была проведена по укрупнению, организационно-хозяйственному укреплению ТКЗХ и техническому перевооружению сельского хозяйства. Укрупнение ТКЗХ явилось дальнейшим развитием кооперативного строя в Болгария, необходимым условием развития производительных сил и производства в сельском хозяйстве. По сравнению с 1948 национальный доход увеличился в 1960 почти в 3 раза. Была ликвидирована неграмотность населения в возрасте до 50 лет; обучением в начальных школах охвачены почти все дети школьного возраста.

При научно-техническом сотрудничестве с СССР и с помощью его кредитов (1,8 млрд. руб. на 1969) были реконструированы старые и созданы новые отрасли болгарской промышленности (машиностроение, энергетика, химическая промышленность и др.). Установилось взаимовыгодное всестороннее советско-болгарское сотрудничество. Исходя из национальных и интернациональных целей и задач, Болгария расширяет своё сотрудничество со странами — членами Совета экономической взаимопомощи. Болгария удовлетворяет около 90% потребности стран — членов СЭВ в электрокарах и электротельферах и 20% их потребностей в аккумуляторах; развивает кооперирование предприятий, специализирующихся на производстве некоторых видов продукции, увеличивает свой внешнеторговый товарообмен.

8-й съезд БКП (1962) принял директивы по 20-летнему перспективному плану развития НРБ (1961—80) и сформулировал главную экономическую задачу — завершить построение материально-технической базы социализма и постепенно перейти к развёрнутому строительству материально-технической базы коммунизма. За период 4-й пятилетки (1961—65) основные производственные фонды увеличились на 75%, общественный продукт — на 51%, а национальный доход — на 38%. Соотношение между объёмами промышленного и с.-х. производства в 1965 составило 74:26. При этом особенно быстро развивались ведущие отрасли тяжёлой промышленности — энергетика, чёрная и цветная металлургия, машиностроение и химическая промышленность. Их удельный вес во всём промышленном производстве повысился с 26% в 1960 до 34% в 1965. В 1964 начала внедряться новая система руководства народным хозяйством, объективно обусловленная требованиями нового этапа развития. Суть её — в повышении эффективности производства путём максимального использования экономических стимулов и возрастания роли хозяйственного расчёта.

9 съезд БКП (1966) наметил конкретную программу развития национальной экономики, ускорения научно-технической революции, интенсификации народного хозяйства, повышения уровня научного руководства всей жизнью общества, всеми её сферами. Этим проблемам были посвящены пленумы ЦК БКП в июле и ноябре 1968, сентябре 1969, марте и апреле 1970.

Под руководством БКП трудящиеся Болгария достигли больших успехов в развитии всех отраслей народного хозяйства (см. раздел Экономико-географический очерк).

Внешняя политика НРБ — политика мирного сосуществования с государствами различных социальных систем, мира и дружбы между народами. Болгария поддержала предложения СССР о всеобщем и полном разоружении (1959, 1962), предложения ПНР (1957) о создании в Центральной Европе зоны, свободной от атомного оружия («План Рапацкого»), подписала Московский договор 1963 о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой и Договор 1968 о нераспространении ядерного оружия. Правительство Болгария неоднократно выступало за превращение района Балкан в зону мира и безопасности. Болгария является членом ООН (с декабря 1955), состоит более чем в 200 международных организациях. Болгария поддерживает дипломатические отношения с 84 странами (1970), торговые — со 111 странами (1969). Основой внешней политики Болгария является её дружба с Советским Союзом и другими социалистическими странами. Болгария поддерживает борьбу народов арабских стран против агрессии Израиля, борьбу народов Индокитая против агрессивной войны американского империализма. Болгария — член СЭВ (с января 1949), участница Варшавского договора 1955. В 1967 Болгария подписала новые договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с СССР, ПНР, ГДР, МНР, в 1968 — с ЧССР, в 1969 — с ВНР, в 1970 — с СРР. В августе 1968 совместно с четырьмя другими социалистическими государствами НРБ участвовала в мероприятиях, направленных на защиту социалистических завоеваний в ЧССР.

Источн.: Извори за българската история, т. 1—14, София, 1954—68; Дуйчев И., Из старата българска книжнина, 2 изд., кн. 1—2, София, 1943; Стоянов З., Записки о болгарских восстаниях, М., 1953; Априлското въстание 1876 г. Сборник от документи, т. 1—3, София, 1954—56; Освобождение Болгарии от турецкого ига. Документы, т. 1—3, М., 1961—67; Въоръжената борба на българския народ против фашизма 1941—1944. Документи, София, 1962; Кесяков Болгария и Николов Д., Принос към дипломатическата история на България, т. 1—3, Приложение, София, 1925—36: Работническото движение в България. Материали 1878— 1904, т. 1—3, София, 1953—55; Българската комунистическа партия в резолюции и решения на конгресите, конференциите и пленумите на ЦК, т.1—5, София, 1947—1965; Дипломатически документи по намесата на България в европейската война, т. 1—2, София, 1920—21; Отечествената война на България. 1944—1945, т. 1—3, София, 1961-1966; Советско-болгарские отношения 1944—1948 гг. Документы и материалы, М., 1969; VII конгрес на Българската комунистическа партия, София, 1958; IX конгрес на Българската комунистическа партия, София, 1967.

Рельеф с изображением фракийского всадника. 2—3 вв. Археологический музей. София.

Лит.: История Болгарии, т. 1—2, М., 1954—55; История на България, 2 изд., т. 1— 3, София, 1961—64; Натан Ж., История экономического развития Болгарии, пер. с болг., М., 1961; Андреев М. и Ангелов Д., История на българската феодална държава и право, 3 изд., София, 1968; Златарски В. И., История на българската държава през средните векове, т. 1—3, София, 1918—40; 2 изд., т. 1, ч. 1, София, 1970; Ангелов Д., Богомильство в Болгарии, 2 изд., М., 1954; Литаврин Г. Г., Болгария и Византия в XI—XII вв., М., 1960; Лишев С., Българският средновековен град, София, 1970; Гандев Хр., Тодоров И., Из истории развития промышленного капитализма в Болгарии в период турецкого ига, «Вопросы истории», 1957, № 5; Снегаров И., Културни и политически връзки между България и Русия през XVI—XVIII в., София, 1953; Косев Д,, Новая история Болгарии. Курс лекций, пер. с болг., М., 1952; его же, Към историята на революционното движение в България през 1867—1871, София, 19583 Никитин С., Очерки по истории южных славян и русско-балканских связей в 50— 70 гг. XIX в., М., 1970; его же, Русская политика на Балканах и начало Восточной войны, «Вопросы истории», 1946, № 4; его же, Славянские комитеты в России в 1858— 1876 гг., М., 1960: Кирков Г., Изборите и българските буржоазни партии, в его кн.: Избрани произведения, т. 1, София, 1950; Тодоров Г., Временното руско управление в България през 1877—1879, София, 1958; Христов Хр., Освобождението на България и политиката на западните държави. 1876—1878, София, 1968; Дюгмеджиева П. Т., 90 години от освобожденисто на България от османско иго. Библиография, София, 1968; Мартыненко А. К., Русско-болгарские отношения в 1894—1902 гг., Киев, 1967; Хаджиниколов В., Отражение на Първата руска революция в България, София, 1956; Жебокрицкий В. А., Болгария накануне Балканских войн 1912—1913 гг., К., 1960; его же, Болгария во время Балканских войн 1912—1913 гг., К., 1961; Тодорова Цв., Обявяване независимостта на България през 1908 г. и политиката на империалистическите сили, София, 1960; Влахов Т., Отношенията между България и централните сиди по време на войните 1912—1918, София. 1957; Кабакчиев Хр., България в Първата империалистическа война (1915—1918), «Исторически преглед», 1947—48, кн. 1; Веков А. Х., Българо-руски революционни връзки. 1885—1917 г., София, 1965; История на Българската комунистическа партия, 3 изд., София, 1969; Благоев Д., Съчинения, т. 1— 20, София, 1957—64; Благоев Д., Димитров Г., Коларов В., За Великата Октомврийска социалистическа революция, София, 1957; Димитров Г., Съчинения, т. 1—14, София, 1951—55; Коларов В., Избрани произведения, т. 1—3, София, 1954— 55: его же. Против хитлеризма и неговите български слуги, София, 1947; Аврамов Р., Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на революционное движение в Болгарии, М., 1967; Панайотов П. И., Приносът на българи за победата на Октомврийската революция, София, 1967; БКП и делото на Октомври. 1917—1944 (сб. статей), София, 1967: Христов Хр., Революционната криза в България през 1918—1919, София, 1957; Бирман М. А., Революционная ситуация в Болгарии в 1918—1919 гг., М., 1957; Хаджиниколов В., Стопански отношения и връзки между България и Съветския Съюз до Девети септември. (1917—1944), София, 1956; Митев Й., Фашисткият преврат на девети юни 1923 година и юнското антифашистко въстание, София, 1956; Косев Д., Септемврийското въстание в 1923 година, София, 1954; его же, Международното значение на Септемврийското въстание през 1923 г., София, 1964; Колев С., Борбата на БКП за народен фронт. 1935—1939, София, 1959; Валев Л. Болгария, Болгарский народ в борьбе против фашизма (накануне и в начальный период второй мировой войны), М., 1964; Горненски Н., Въоръжената борба на българския народ за освобождение от хитлеристката окупация и монархо-фашистката диктатура (1941— 1944), София, 1958; его же, Класите в България и борбите им 1934—1944, София, 1967; Атлас на партизанското движение в България. 1941—1944, София, 1968; Бойният път на Българската народна армия, София, 1966; Отечествената война на България. 1944— 1945, т. 1—3, София, 1961—66; Позолотин М., Борьба болгарского народа за свободу и независимость в период второй мировой войны, М., 1954; Божинов В., Политическата криза в България през 1943—1944, С., 1957; Петрова С., Борбата на БРП за установяване народнодемократическата власт. Май — септември 1944, София, 1964; Живков Т., Отчетный доклад Центрального Комитета Болгарской коммунистической партии VIII съезду партии, М., 1963; Живков Т., Избрани речи, доклады и статии, т. 1—6, София, 1964—65: его же, Интензивно развитие на социалистическата икономика. Доклади, речи и статии, София, 1967; Социалистическата революция в България. Исторически студии, София, 1965; Икономическо и социално развитие на НРБ, София, 1964; Божинов В., Защитата на националната независимост на България. 1944—1947, София, 1962; Константинов Ф. Т., Болгария на пути к социализму, 2 изд., М., 1953; Болгарский народ в борьбе за социализм. Сб. статей, М., 1954;

Болгария. З. Зограф. Автопортрет. Ок. 1840. Национальная художественная галерея, София.

Народная Республика Болгария, Историческая библиография, т. 1, 1944—1947, М., 1954, т. 2, 1948—1952, М., 1958, т. 3,1953—1960, М., 1961.

С. А. Никитин (до 1878), Л. Болгария Валев (с 1878).

Болгария (България), Народная Республика Болгария, НРБ (Народна република България).

Государственный герб. Болгария.

Флаг государственный. Болгария.

I. Общиесведения

Часовая башня в Трявне. 1813.

Б. — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова. На В. омывается Чёрным морем. Граничит на С. с Румынией, на З. с Югославией, на Ю. с Грецией и на Ю.-В. с Турцией. Через территорию Б. проходит удобный и кратчайший путь из стран Западной и Центральной Европы в восточную часть Средиземноморского бассейна, к черноморским проливам, далее — на Ближний Восток. Площадь около 111 тыс. км2. Расстояние между крайними северной и южной точками около 330 км, между западной и восточной точками — около 520 км. Население 8467 тыс. чел. (на начало 1970). Столица — г. София.

Болгария. Белоградчикские скалы в западной части Стара-Планины.

В административном отношении Б. делится (1969) на 28 округов (табл. 1), в т.ч. столица (на правах округа), которые, в свою очередь, делятся на городские и сельские общины.

II. Государственный строй

III. Природа

IV. Население

V. Исторический очерк

Период капитализма.

Болгарская коммунистическая партия, Болгарский земледельческий народный союз, Отечественный фронт, профсоюзы и другие общественные организации

VII. Экономико-географический очерк

IX. Медико-географическая характеристика

XI. Наука и научные учреждения

XIII. Литература

XIV. Архитектура и изобразительное искусство

XV. Музыка

XVI. Балет

XVII. Драматический театр

XVIII. Кино

|

Так же Вы можете узнать о... Живая защита, лесонасаждения вдоль ж.-д. пути; см. Омдурман, город в Судане, на левом берегу р. Фогель Роберт Филиппович (1.3.1859, Ржищев, – 27. Гёрнес Мориц Гёрнес, Хёрнес (Hoernes) Мориц (29.1.1852, Вена, — 10. Мезокефалия (от мезо... и греч. kephale — голова), среднеголовость, форма головы человека, характеризующаяся средними величинами головного указателя (от 76,0 до 80,9). Суккозеро, посёлок городского типа в Муезерском районе Карельской АССР. Бородино (село в Московской обл.) Бородино, село в Московской области, в 124 км западнее Москвы и 12 км западнее Можайска, на р. «Красный выборжец», см. Ленинградский завод . Руны (эпические нар. песни) Руны, эпические народные песни у карелов, финнов, эстонцев. Актиний (лат. Actinium, от греч. aktis, род. Искра Ян Искра из Брандиса (Jiskra z Brandysa) Ян (год рождения неизвестен — умер после 1468), словацкий государственный деятель. Пиблс (Peebles), графство в Великобритании, в Шотландии. Цю Цзинь (8.11.1875, г. Сямынь, — 17.7.1907, г. Дегазирующие вещества, химические соединения, которые активно реагируют с отравляющими веществами (ОВ), превращая последние в нетоксичные соединения. Нагорный Николай Никифорович [р. 5(18).12.1901, деревня Осташино, ныне посёлок Осташин Новогрудского района Гродненской области Белорусской ССР], советский военный деятель, генерал-полковник (1944). Трещиноватость горных пород, сочетание разрывов в горных породах, перемещения по которым отсутствуют или очень незначительны. Високосный год, календарный год, содержащий 366 дней, т. Линейное преобразование переменных x1, x2, . |

|