Болгария XI. Наука и научные учреждения

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.

|

|

| БОА |

| БОБ |

| БОВ |

| БОГ |

| БОД |

| БОЕ |

| БОЖ |

| БОЗ |

| БОИ |

| БОЙ |

| БОК |

| БОЛ |

| БОМ |

| БОН |

| БОО |

| БОП |

| БОР |

| БОС |

| БОТ |

| БОУ |

| БОФ |

| БОХ |

| БОЦ |

| БОЧ |

| БОШ |

| БОЭ |

| БОЯ |

XI. Наука и научные учреждения

1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Истоки научных и технических знаний на территории Болгария относятся к культурам древних фракийцев, греков и римлян. Со времени образования болгарского государства развиваются градостроительство, архитектура, горное дело и производство оружия. Многовековое византийское и османское иго пагубно отразилось на развитии Болгария, однако болгарский народ сумел избежать ассимиляции.

Со 2-й половины 18 в. начинается период национального возрождения болгарской культуры и науки. Создаются первые научные пособия и наряду с ними оригинальные труды по естествознанию и медицине. В 1-й половине 19 в. появляются географические работы («Краткое политическое землеописание» Неофита Хилендарского Бозвели и др.). Маршрутные географические и геологические исследования в Болгария ведутся с 30-х гг., преимущественно иностранными учёными. С 60-х гг. появляются работы по биологии: «Человек в сравнении с другими животными» В. Берона (1870; опубликована в Румынии), «Зоология» (1886), «Естественная история домашних животных» И. Груева (1869; опубликована в Вене).

К концу 19 в. наука в Болгария получает более благоприятные условия для развития, что связано с завоеванием государственной самостоятельности и возникновением научных учреждений. Созданное в г. Браила (Румыния) «Българско книжовно дружество» (1869) возобновляет свою деятельность в Софии. В 1884 в его составе организуется естественнонаучное отделение. В 1899 создаётся Естественнонаучный музей. В 1911 общество было преобразовано в Болгарскую академию наук с отделением естественно-математических наук. Первым высшим учебным заведением стало высшее училище в Софии (основано в 1888), где на протяжении 40 лет сосредоточивалась основная научная работа крупнейших учёных Болгария Велись исследования в области геологии, биологии, медицины, физики, химии, математики и др. Начало развития с.-х. наук связано с открытием первых опытных хозяйств в Плевене (1901), Садове (1902) и под Русе (1905).

В области биологии выделяются труды А. Явашева, составившего (1887) сводку болгарской флоры. И. Урумов, С. Петков, Д. Давидов, Д. Йорданов, С. Георгиев, Болгария Ахтаров, Н. Арнаудов и др. — авторы работ по геоботанике, флористике, систематике и морфологии растений, охране природы. В 1925 Н. Стоянов и Болгария Стефанов опубликовали работу «Флора Болгарии». Зоология представлена работами С. Юринича, Г. Шишкова, Т. Морова, И. Буреша, П. Дренского и др. Вопросы общей биологии и цитогенетики исследовали М. Попов, Д. Костов и др. Известны достижения А. Златарова по биохимии и органической химии. В 1930 основана Морская биологическая станция с аквариумом в Варне, преобразованная затем в Институт рыбного хозяйства и океанографии. Агробиологическое направление исследований развивают К. Марков, И. Иванов, Х. Даскалов и др. Труды по животноводству принадлежат Ж. Ганчеву, С. Петрову, Г. Хлебарову, Н. Платиканову и др.

В годы русско-турецкой войны 1877—78 деятельность С. П. Боткина, Н. И. Пирогова, Н. В. Склифосовского и других русских медиков способствовала развитию в Болгария медицины и разработке санитарного законодательства. В области медицины выдающаяся роль принадлежала Х. Стамбольскому, Д. Моллову, П. Ораховацу и др. Значительны исследования Н. Цокова, И. Бацарова, И. Пиперкова, В. Георгиева, М. Иванова и др. В 80—90-х гг. основаны первые медицинские журналы. Медицинский факультет университета был создан в 1918 (позднее реорганизован в Высший медицинский институт). Первые центры микробиологических исследований — бактериологические станции, созданные в 1897 и 1901 и преобразованные впоследствии в ветеринарно-бактериологические и гигиенические институты.

Развитие ветеринарной науки связано с ветеринарным факультетом университета (1923) (ныне — Высший ветеринарно-медицинский институт).

В геологии выдающаяся роль принадлежала Г. Златарскому, который заложил основы стратиграфии страны и с 1897 начал геологическое картирование. С 1890 действует государственная геологическая служба. С 1891 С. Вацов вёл сейсмические исследования. Были основаны кафедры минералогии и петрографии (1895) и геологии и палеонтологии (1897). Велись работы по геотектонике (С. Бончев и др.), минералогии и петрологии (Г. Бончев и др.), палеонтологии (П. Бакалов и др.). В 1925 создано Болгарское геологическое общество, в 1918 организуется Болгарское географическое общество, в 1927 в университете учреждена кафедра физической географии. Велись географические региональные (А. Иширков и др.), геоморфологические, климатологические и другие исследования. Изучались вопросы почвоведения (Н. Пушкаров и др.). В 1934 образован Центральный метеорологический институт на базе метеорологической службы, основанной в 1894.

В развитии химических исследований большую роль сыграла научная деятельность П. Райкова, который в 1894—1935 руководил кафедрой органической химии. Известны химические исследования З. Караогланова (аналитическая химия), Д. Баларева (общая и неорганическая химия), Г. Ранкова (технология жиров), Д. Иванова (органическая химия), И. Странского и др. С 1923 существует общество химиков с печатным органом «Химия и промишленост».

Исследования по физике были начаты в высшем училище в Софии и в Физико-математическом обществе Болгария, основанном в 1898. Первый крупный физик, работавший в Болгария, — русский учёный П. И. Бахметьев, исследования которого охватывали проблемы ферромагнетизма (в особенности явления магнитострикции), термоэлектричества; он изучал также явления анабиоза. Исследования вели: по молекулярной физике растворов и электролитов А. Христов, по радиоактивности природных вод, горных пород П. Пенчев, Е. Карамихайлов и др. В области физики диэлектриков и полупроводников работает Г. Наджаков, открывший фотоэлектретное состояние вещества. В 1892 при высшем училище в Софии основана кафедра астрономии, в 1894 создана обсерватория (под руководством М. Бычварова). Первые астрономические труды принадлежали Н. Стоянову и К. Попову.

Математические науки развиваются главным образом в трудах профессоров физико-математического факультета Софийского университета К. Попова, И. Ценова, Л. Чакалова, Н. Обрешкова и др.

Развитие естественных и технических наук тормозилось политическим режимом, слабой материальной базой, незначительным количеством исследовательских кадров и др.

Свержение монархо-фашистского режима в Болгария (1944) и вступление страны на путь строительства социализма положили начало новой эпохе в истории болгарской науки. Главными научными центрами становятся Болгарская академия наук (БАН) и Академия с.-х. наук (АСН).

На современном этапе развития болгарская наука добилась успехов во многих направлениях. Продолжали плодотворные математические исследования К. Попов (математическая теория необратимых термодинамических процессов), Л. Чакалов (теория функций), И. Ценов (аналитическая механика), Н. Обрешков (теория рядов, линейная алгебра, теория вероятностей). В исследования включились Г. Брадистилов (нелинейные дифференциальные уравнения и их применение), Болгария Петканчин (аксиоматика геометрии, дифференциальная геометрия), Болгария Долапчиев (аналитическая механика), Л. Илиев (теория функций), Я. Тагамлицкий (функциональный анализ). В течение 60-х гг. были созданы коллективы, разрабатывающие главные направления современной математики и её приложений. Исследуются, совместно с АН СССР и академиями других социалистических стран, проблемы математического обеспечения ЭВМ, теория автоматов, теория управления, математическое моделирование (Л. Илиев, Болгария Сендов и др.).

Успехи физических наук стимулируются значительным улучшением материально-экспериментальной базы. Основные направления исследований — физика твёрдого тела, в частности полупроводников, ядерная физика, электроника (Г. Наджаков, С. Петров, М. Борисов, Р. Андрейчин и др.). Начаты исследования по созданию полупроводниковых приборов. Комплексная разработка проблем физики твёрдого тела ведётся совместно с АН СССР, Германской АН в Берлине и др. В 1961 с помощью СССР построен экспериментальный ядерный реактор, организована лаборатория и начаты ядерные исследования. В сотрудничестве с Венгерской АН создана высокогорная космическая станция с лабораторией по космическим лучам, расположенная на вершине Мусала. Основные направления исследований по электронике — эмиссионная и газовая электроника, квантовая электроника, сверхвысокие частоты, электроника тонких слоев (Е. Джаков и др.). В области теоретической физики работают А. Дацев, Х. Христов, И. Тодоров и др. В 1952 основана секция астрономии БАН. Болгарские астрономы разрабатывают проблемы космогонии, в частности Луны (Н. Бонев), переменных звёзд, солнечной активности, метеорной астрономии, метеоритики и др.

Достигнуты успехи в унификации геодезических и картографических работ; проведены оригинальные исследования геодезических координат (В. Христов и др.). Многогранными стали геофизические исследования. Физика атмосферы развивается в связи с метеорологией, климатологией, синоптикой и аэрологией. Изучаются процессы образования облаков и осадков, а также атмосферная циркуляция и турбулентность воздушных течений (Л. Крыстанов и др.). Зондируется нижняя ионосфера, получены электрические характеристики средней ионосферы (Г. Несторов и др.). Проводятся исследования по гравиметрии и сейсмологии.

Развитие наук о Земле связано с задачами использования природных ресурсов страны, и, в частности, с интенсификацией геологоразведочных работ. Геологические исследования ведутся также в связи с гидротехническим, дорожным и капитальным строительством. Основные направления исследований — региональное изучение состава и строения земной коры и закономерностей в распределении полезных ископаемых. Выделяются работы по геотектонике (Е. Бончев и др.), по магматизму и металлогении (С. Димитров и др.), по кристаллохимии, геохимии и минералогии (И. Костов и др.), по инженерной геологии и грунтоведению (Болгария Каменов и др.), по гидрогеологии и гидрогеохимии. Ведётся стратиграфическое и литологическое изучение геологических формаций и связанных с ними полезных ископаемых. Развиты палеонтологические исследования (В. Цанков и др.). Региональные работы привели к открытию новых месторождений полезных ископаемых — нефти, угля, железных и марганцевых руд, полиметаллов, меди, молибдена и др. (И. Йовчев и др.), способствовали решению вопросов водоснабжения отдельных районов (Добруджа) и населённых пунктов. Завершено инженерно-геологическое и гидрогеологическое районирование Болгария

Проводятся комплексные и отраслевые географические исследования в различных районах Болгария (Ж. Гылыбов и др.). Развиты геоморфологические исследования. Изданы «Климатический атлас» и «Климатический справочник НРБ». Экономико-географические труды посвящены географии населения, промышленности, транспорта, сельского хозяйства (А. Бешков и др.). Совместно с советскими географами написан коллективный 2-томный труд «География Болгарии» (1961—66).

Расширяются и углубляются химические исследования. Разработанная в 30-х гг. теория роста кристаллов (И. Странский и Р. Каишев) получила дальнейшее развитие (Р. Каишев, Г. Близнаков, Е. Будевский, Н. Пангаров). Достигнуты успехи в изучении проблем: устойчивости коллоидных плёнок (А. Шелудко), механизма образования фотографического изображения (И. Малиновский), квантово-химической теории перенапряжения водорода и электронной эмиссии металлов и полупроводников (С. Христов), адсорбции и неорганического катализа, а также в области аналитической химии (Н. Пенчев и др.).

Успешные исследования проводятся по органическому синтезу (Д. Иванов, А. Спасов, Ч. Иванов, Х. Иванов и др.), стереохимии и конформационному анализу (Болгария Куртев и др.), гомогенному и гетерогенному органическому катализу (Д. Шопов и др.), квантовой органической химии и молекулярной спектроскопии, по природным веществам (терпены, алкалоиды и липиды) и синтетическим полимерам.

В области биологии наиболее значительные исследования начинаются после 1959. Создаются научно-исследовательские институты и лаборатории по новым направлениям (биохимия, биофизика, физиология растений и животных, промышленная микробиология). Разрабатываются новые проблемы и современные экспериментальные методы и в области классических биологических наук. Достижения биологической науки успешно применяются в медицине, сельском хозяйстве и промышленности. В основном завершено описание растительного и животного мира Болгария Публикуется многотомное издание «Флора Болгарии» (под редакцией Д. Йорданова и др.) и подготавливается к изданию «Фауна Болгарии». Проведены исследования, обогатившие теорию стимуляции и торможения жизненных процессов у растений, объяснившие некоторые особенности фотосинтеза и его продуктов (К. Попов и др.). Успехов добились вирусология, иммунология, микробиология (С. Ангелов, В. Марков, А. Тошков, И. Куюмджиев и др.). Изучены некоторые стороны метаболизма микроорганизмов и объяснено влияние отдельных факторов на биосинтез витаминов, ферментов, аминокислот и других биологически активных веществ (И. Емануилов, И. Пашев и др.). Получены новые ферменты и препараты, обладающие сильным протеолитическим и другими действиями (И. Пашев и др.).

Разработан оригинальный метод количественного определения нуклеиновых кислот в тканях животных (Р. Цанев и др.). Ведутся комплексные исследования биоценозов и экосистем, по биологической продуктивности биосферы, по рациональному использованию биологических ресурсов.

В области гельминтологии и общей паразитологии изучены проблемы распространения и экологии паразитов, проявления иммунитета и патогенеза (К. Матов, И. Василев, П. Павлов).

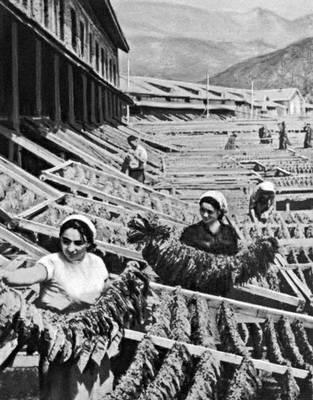

Имеются существенные достижения в с.-х. науке, в особенности в области селекции и растениеводства (Х. Даскалов, А. Попов, П. Попов, Р. Георгиева, К. Стоев и др.). Созданы и работают крупные специализированные институты по основным с.-х. культурам (пшенице, кукурузе, табаку, овощным культурам, фруктам, винограду, хлопчатнику, розе и др.), деятельность которых направлена главным образом на разработку технологии выращивания культур и создания новых, более урожайных и высококачественных сортов. Получены новые сорта и гибриды помидоров, винограда, табака, кукурузы, хлопчатника и др. Исследовательские работы проводятся по вопросам защиты растений (И. Ковачевский), а также разведения с.-х. животных (Н. Платиканов, С. Куманов, К. Братанов и др.), по установлению пищевой ценности кормов, созданию новых пород с.-х. животных и искусственному осеменению.

Сушка табака в г. Рила Кюстендилского округа.

В области ветеринарной медицины исследованы физиологические процессы в пищеварительной системе домашних животных (Т. Радев и др.), проблемы биологии размножения и иммунитета, реакции при оплодотворении (К. Братанов и др.), проблемы зоогигиены, в частности промышленного животноводства (Г. Петков). Изучены патогенез, морфология и иммунитет ряда паразитарных и других заболеваний с.-х. животных (К. Иванов и др.). Выяснена этиология и эпизоотология ряда инфекционных заболеваний (И. Ченчев, Т. Илиев, П. Павлов, А. Тошков, Е. Янев). Установлена этиология микозов птиц (К. Иванов, С. Недялков, З. Младенов). Исследованы нарушения минерально-витаминного обмена у подрастающих и высокопродуктивных животных (Болгария Начев и др.), проблемы ветеринарной токсикологии, фармакологии (П. Попов, Д. Друмев, П. Габришанский и др.). Исследована динамика микробиологических и биохимических процессов в продуктах животного происхождения и предложены нормы ветеринарно-санитарного контроля и экспертизы (И. Емануилов, Ц. Захариев, И. Йотов и др.).

Широко развернулась научно-исследовательская работа и в области медицины. Все научные медицинские учреждения работают под руководством единого научного медицинского совета. Внедряются экспериментальные методы при решении научных задач в области медико-биологической, клинической и гигиенической дисциплин. Наиболее значительными из разрабатываемых медицинских проблем являются: морфология и реактивность организма в онтогенезе (А. Хаджиолов, Д. Каданов и др.), физиологические механизмы регуляции (Д. Ораховац, Д. Матеев), научные основы питания, диететика и гастроэнтерология (Т. Ташев, Х. Браилский, А. Малеев), сердечно-сосудистые заболевания (А. Пухлев, М. Рашев), неврология и психиатрия (Г.Узунов, Н. Шипковенский, Г. Настев), дерматология и венерология (Л. Попов, П. Попхристов и др.), эндокринология (И. Пенчев, А. Попов и др.), воспалительные и дегенеративные заболевания суставов (В. Цончев), патофизиология (В. Серафимов).

Технические науки развиваются в высших учебных заведениях, в БАН и отраслевых институтах. Достигнуты успехи в области водного хозяйства и гидротехники, технической и строительной механики, энергетики и электротехники, металловедения и технологии металлов, теории архитектуры и градостроительства.

Разрабатываются теоретические проблемы и ведутся экспериментальные исследования в области строительных конструкций в связи с внедрением индустриальных методов в жилищное строительство (Г. Бранков и др.). Достигнуты существенные результаты в создании новых стройматериалов. Создан и внедрён в производство быстрозатвердевающий цемент (И. Симеонов и др.). Завершены исследования по многими вопросам строительства гидротехнических и мелиоративных сооружений (Д. Велев), а также по гидротехнике и гидравлике.

В технологии машиностроения разработаны специальные методы испытания металлов. Созданы новые методы литья, позволяющие контролировать и регулировать параметры литейного процесса (А. Балевский, И. Димов и др.), в результате чего повышены производительность труда и качество продукции.

В связи с быстроразвивающимися электропромышленностью и приборостроением ведутся исследования и получены результаты в области электротехники и радиотехники (А. Атанасов и др.). Разрабатываются проблемы автоматизации. Созданы уникальные устройства и системы, которые уже внедрены или внедряются в производство, дискретные устройства контроля и управления производственными процессами. В Болгария издаётся ряд технических журналов, главный из которых «Техническа мисъл» (с 1964).

2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Философия. Философская и общественная мысль в Болгария зародилась в конце 9 — начале 10 вв. Её начало связано с именем Иоанна Экзарха (10 в.), который создал философскую терминологию на староболгарском языке. Он отстаивал тезис о сотворении мира богом, дал религиозную интерпретацию сочинений Аристотеля. Идеологической формой борьбы болгарских крестьян было еретическое движение богомильство (1-я половина 10 в.), оказавшее влияние на западноевропейские ереси (катары, альбигойцы, патарены и т.п.). В 13—14 вв. в Болгария развернулась острая борьба между различными течениями внутри болгарского христианства (исихазм, варлаамиты) и ересями (адамиты, богомилы и др.). Исихазм, став в Болгария господствующим, получил развитие в произведениях представителей т. н. Тырновской школы во главе с патриархом Евфимием Тырновским. Завоевание Болгария турками (конец 14 в.) приостановило развитие болгарской общественной мысли вплоть до 18 в.

Важную роль в становлении национального самосознания болгарского народа, в развёртывании борьбы за национальную независимость и самобытность болгарской культуры в 18 в. сыграла деятельность Паисия Хилендарского, идеолога Болгарского национального возрождения. Интерес к естественным наукам способствовал распространению в Болгария в 1-й четверти 19 в. материалистических взглядов. Развитие материалистической традиции в болгарской философии связано с И. Г. Селиминским. Видным представителем философской мысли Болгарского национального возрождения был П. Берон, создавший натурфилософскую систему «Панэпистемия» («Panépistème», P., 1861—70).

С ростом национально-освободительного и революционного движения с начала 60-х гг. 19 в. связано возникновение двух основных направлений в общественной мысли — эволюционистского (реформистского) и революционно-демократического, между которыми разгорелась острая идейная борьба. В 60—70-х гг. в реформистской печати («Читалище», «Прогрес», «Век» и др.) усилился интерес к идеалистической философии, представителями которой в Болгария были В. Хаджистоянов Берон, Л. Йовчев, М. Балабанов и др.; она развивалась в русле кантианства и других течений идеализма. Революционно-демократическая мысль, освобождаясь от идеалистических представлений, постепенно приобретала материалистический характер. Идеологи революционной демократии Л. Каравелов, В. Левский и в особенности Х. Ботев утвердили материалистическое направление в болгарской философии. Освобождение страны от османского ига (1878) способствовало развитию философской и общественной мысли в Болгария

В конце 19 — начале 20 вв. болгарские марксисты во главе с Д. Благоевым выступили с критикой народничества, неокантианства, бернштейнианства и других буржуазных и мелкобуржуазных философско-социологических концепций, пропагандировали идеи научного социализма в Болгария Труды Д. Благоева, его критика идеалистических теорий (в т. ч. К. Крыстева и Д. Михалчева) способствовали распространению и развитию в Болгария марксистской философии, эстетики и литературной критики. Д. Благоев, Г. Кирков, Г. Георгиев, Т. Петров, Г. Димитров, В. Коларов, развивая марксистское учение об общественных отношениях и классовой борьбе, подвергли критике получившую распространение в конце 19 — начале 20 вв. реформистскую теорию Я. Сакызова о классовом сотрудничестве и другие антимарксистские концепции.

В Болгария в этот период распространяются идеалистические философские концепции, которые были представлены И. Гюзелевым (берклианство), К. Крыстевым, И. Георговым, А. Недялковым (неокантианство), Н. Алексиевым (последователь В. Вундта и И. Тэна), Д. Михалчевым (последователь немецкого философа И. Ремке) и др. С начала 20 в. болгарские марксисты стали систематически выступать с критикой взглядов идеалистов в Болгария

Оформление в 1903 революционной марксистской партии — Болгарской рабочей социал-демократической партии (тесных социалистов) — БРСДП (т. с.) имело важное значение для укрепления позиций марксистской идеологии. Огромную роль в развитии общественной мысли и революционного движения в Болгария сыграло Сентябрьское антифашистское восстание 1923, явившееся переломным моментом в развитии болгарской компартии на основе принципов ленинизма.

Марксистскую философию в 20— 30-х гг. 20 в. разрабатывали Т. Павлов (проблемы диалектико-материалистической теории познания, особенно теории отражения, эстетики, теории реализма в литературе и др.), С. Гановский, Г. Бакалов, А. Киселинчев и др. В этот период болгарские марксисты вели борьбу против последователей идеалистических философских концепций А. Бергсона (И. Сарыилиева), В. Вундта (С. Казанджиева), З. Фрейда (С. Консулова) и др. Важную роль сыграли исследования М. Димитрова по проблемам психологии, критике буржуазной философии и др. В области социологии работал И. Хаджийский.

После установления народно-демократического строя (1944) были созданы широкие возможности для развития марксистско-ленинской философии в Болгария В центре внимания болгарских марксистов стала проблема строительства социализма в НРБолгария В решениях партии, в докладах Г. Димитрова, Т. Живкова были проанализированы проблемы социалистической революции в Болгария, индустриализации страны и перестройки сельского хозяйства на основе ленинского кооперативного плана, вопросы построения развитого социалистического общества и др. Болгарские философы во главе с Т. Павловым исследовали ряд важных проблем теории отражения на основе достижений современной науки (совместный болгаро-советский труд «Ленинская теория отражения и современность», 1969), методологии научного познания. В своих трудах С. Гановский разрабатывает проблемы общественно-экономической формации в условиях существования и борьбы двух мировых систем, истории философии, культуры и воспитания. Болгарские философы исследуют также проблемы логики, философские вопросы естествознания, вопросы исторического материализма и социологии, истории философии и критики современной буржуазной философии, эстетики, этики и научного атеизма (А. Бынков, Т. Вылов, П. Гиндев, Н. Ирибаджаков, Ж. Ошавков, А. Поликаров и др.; см. Бычваров М. Д., Развитие философской мысли в Болгарии, «Вопросы философии», 1969, № 9).

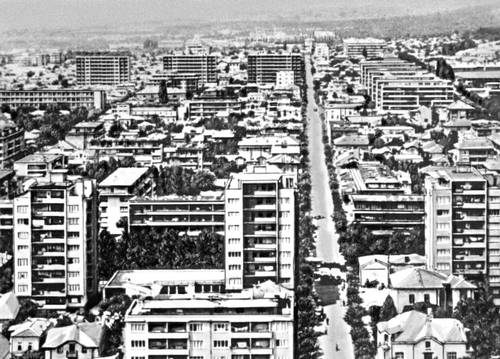

Болгария. Микрорайон Западный парк в Софии. 1960-е гг.

Центрами изучения философии и социологии в Болгария являются Институт философии (основан в 1948) и Институт социологии Болгарской АН (1968). Статьи по вопросам философии и социологии публикуют журналы «Философска мисъл» (с 1945), «Ново време» (с 1947), «Социологически проблеми» (с 1969), «Известия на Института по философия» (с 1954).

Историческая наука. Возникновение болгарской историографии связано с Болгарским возрождением, которое началось со 2-й половине 18 в. Характерной чертой историографии этого периода было стремление возвеличить историческое прошлое болгарского народа, вселить в него веру в свои силы и вдохновить на борьбу за национальную независимость (Паисий Хилендарский, В. Априлов, Г. С. Раковский и др.). Позднее обособилось направление, для которого характерно было критическое отношение к источникам, фактам и хронологии. Видным представителем этого направления, заложившим основы национальной исторической науки, был М. Дринов. Работая в России, он глубоко исследовал наиболее важные периоды болгарской истории, создал ряд капитальных трудов по средневековой и античной истории Болгария В 1869 Дринов основал и возглавил научно-литературное общество «Българско книжовно дружество» (в г. Браила, Румыния), сыгравшее важную роль в развитии исторической науки в Болгария

После освобождения Болгария от османского ига (1878) в центре внимания болгарской исторической науки становятся проблемы национально-освободительной борьбы и истории Болгарского возрождения (З. Стоянов, Д. Страшимиров, И. Шишманов и др.). Появляются основополагающие исследования в области истории и археологии работавших в Болгария славянских учёных — К. Иречека, братьев Х. и К. Шкорпил, В. Добруского, Ф. И. Успенского.

Большое значение в развитии исторической науки в Болгария имело создание Софийского университета. В первые десятилетия 20 в. видное место в историографии занял В. Златарский; ему принадлежит капитальный труд по истории средневековой Болгария Исторические исследования вели Г. Кацаров, автор трудов и по археологии, П. Ников, П. Мутафчиев, И. Дуйчев и др. В области археологии работали также Р. Попов, Н. Мушмов, Д. Дечев, А. Протич и др. С конца 19 в. в Болгария началось развитие марксистской историографии. Главные её представители — Д. Благоев, В. Коларов, Г. Димитров, Г. Бакалов, Х. Кабакчиев, Ж. Натан. Они положили начало изучению вопросов общественно-экономического развития, классов и классовой борьбы, истории национально-освободительного, рабочего и революционного движения в Болгария Марксистская историография окончательно утвердилась после установления в Болгария народно-демократической власти (1944).

В 1954—55 вышел 2-томный обобщающий труд «История Болгарии» (в 1961—1964 — второе переработанное и дополненное издание в трёх томах), в котором дана целостная марксистская история Болгария с древнейших времён до наших дней.

Начата работа по созданию многотомной истории страны. В развитие археологии важный вклад внесли К. Миятев, Д. П. Димитров, Н. Мавродинов, И. Велков, В. Миков и др. В области древней истории Болгария значительные исследования принадлежат Х. Данову. В трудах А. Бурмова, Д. Ангелова, И. Снегарова и др. рассматривались вопросы образования славяно-болгарского государства, феодальные отношения в средневековой Болгария, славянская письменность, богомильское движение и др. Период османского господства освещен в работах И. Снегарова, Н. Тодорова и др. Основные вехи развития социально-экономической жизни и национально-освободительной борьбы болгарского народа в период Национального возрождения рассмотрены в исследованиях Ж. Натана, Д. Косева, М. Димитрова, А. Бурмова, Х. Гандева, Х. Христова и др.

Политике империалистических держав по отношению к Болгария в период 1908—18 посвящены работы Т. Влахова, Ц. Тодоровой. Болгарские историки (Д. Косев, Х. Христов, В. Хаджиниколов, Й. Митев и др.) много сделали для изучения экономического и политического развития Болгария в 1918—19 и Сентябрьского антифашистского восстания 1923. Интенсивно ведётся разработка истории болгарского рабочего и коммунистического движения, интернациональных связей БКП, Движения Сопротивления болгарского народа в период 2-й мировой войны, развития Болгария по пути социализма (В. Хаджиниколов, Д. Сирков, Н. Горненский, В. Божинов и др.). Появились работы, раскрывающие существо марксистско-ленинского учения о роли народных масс в истории, труды по методологии и философии истории, исследования, посвященные научной разработке вопросов народно-демократической революции и социалистического строительства в стране. Расширилась источниковедческая база исторических трудов; издан ряд сборников исторических документов и материалов (см. библиографию к разделу Исторический очерк).

Центры исторической науки и подготовки кадров: институт истории Болгарской АН (основан в 1947), Археологический институт Болгарской АН (1920), Институт истории Болгарской коммунистической партии при ЦК БКП (1953), философско-исторический факультет Софийского университета. Издаются исторические журналы: «Исторически преглед» (с 1945), «Известия на Института за история» (с 1951), «Известия на Института по история на БКП» (с 1957), «Известия на Археологическия институт» (с 1922).

С. А. Никитин, Л. Болгария Валев.

Экономическая наука. Оформление экономической мысли в целостную систему взглядов произошло в Болгария во 2-й половине 19 в. и нашло отражение в трудах революционеров-демократов и представителей реформистского направления. Революционеры-демократы (Г. С. Раковский, Л. Каравелов, В. Левский, Х. Ботев) обратились к изучению проблем политической экономии и конкретных вопросов экономического развития Болгария в целях разработки и обоснования своей политической программы. Считая подготовку всенародного освободительного восстания против османского ига и феодального гнёта первостепенной задачей, революционеры-демократы расходились, однако, в вопросе определения перспектив экономического развития страны. Одни (Раковский и др.) понимали неизбежность развития капитализма в Болгария; другие (Ботев и др.), находясь под влиянием идей западных социалистов-утопистов и русских революционных демократов и полагая, что Болгария может миновать этап капиталистического развития, видели в крестьянской общине основу будущегосоциалистического общества. Реформистское направление (П.Р. Славейков и др.) борьбу за экономический прогресс страны сводило к проблеме просвещения.

С образованием болгарского государства к концу 19 в. возникла буржуазная экономическая мысль. Её представители — И. Гешев, Г. Данаилов, И. Богоров, К. Попов (создатель болгарской статистики), Д. Мишайков, С. Демостенов, И. Кинкел — восприняли идеи западноевропейской вульгарной буржуазной политэкономии, главным образом субъективной школы, Буржуазные экономисты занимались разработкой практических проблем хозяйственной политики; большинство из них было объединено в Болгарское экономическое общество (1896—1946). Определённое влияние на развитие болгарской экономической науки оказали русские легальные марксисты (М. Туган-Барановский, П. Струве, С. Булгаков и др.), труды по политэкономии А. Богданова.

В условиях широкого крестьянского движения в конце 19 в. в Болгария оформилось мелкобуржуазное течение экономической мысли, представители которого, т. н. аграрии (создатель теории аграризма А. Стамболийский), рассматривали мелкую и среднюю крестьянскую земельную собственность как главную опору демократического строя.

С конца 19 в. в Болгария начинают проникать идеи марксизма. Д. Благоев, Г. Георгиев, В. Коларов, Г. Димитров, Х. Кабакчиев, Т. Петров и другие болгарские марксисты пропагандировали марксистскую экономическую теорию (на болгарский язык был переведён ряд экономических работ К. Маркса и Ф. Энгельса, в том числе 1-й т. «Капитала») и развивали основные положения марксистской экономической науки применительно к национальным условиям.

Установление народно-демократической власти создало условия для всестороннего развития марксистской экономической мысли в Болгария При вузах были учреждены кафедры политической экономии. Создан (1949) Институт экономики Болгарской АН. Экономический факультет Софийского университета (основан в 1924) преобразован в 1952 в Высший экономический институт им. К. Маркса.

Экономические исследования направлены на решение коренных вопросов социалистического строительства в Болгария

Учёные исследуют проблемы экономического развития страны, историю болгарского народного хозяйства, вопросы политэкономии капитализма и социализма, проблемы развития мировой социалистической системы, выступают с критикой буржуазных и ревизионистских экономическихтеорий. В их трудах анализируются закономерности социалистической экономики (К. Добрев, В. Хаджиниколов), вопросы планирования социалистического хозяйства (Е. Матеев), финансов, кредита и денежного обращения (К. Лазаров), статистики (И. Стефанов, А. Тотев, С. Станев), проблемы экономического сотрудничества социалистических стран и их взаимоотношений с капиталистическими странами (Е. Каменов), вопросы экономики капитализма (Т. Владигеров), истории экономической мысли (Ж. Натан, К. Григоров).

Экономические исследования в Болгария ведутся в академических институтах, научно-исследовательских институтах при министерствах и ведомствах, в Высшем институте народного хозяйства в Варне (основан в 1921), Высшем финансово-хозяйственном институте в Свиштове (основан в 1936). Основные экономические периодические издания: «Икономическа мисъл» (с 1956), «Проблеми на труда» (с 1969), «Ново време», «Труд и цени» (с 1959), «Планово стопанство» (с 1945), «Финанси и кредит» (с 1950), «Статистика» (с 1947) и др.

Т. Трендафилов.

Юридическая наука. До народной революции 1944 болгарская правовая наука находилась под влиянием европейской (немецкой, французской и итальянской) буржуазной правовой науки, что сказалось на разработке основных разделов болгарского законодательства. Известное влияние в вопросах гражданского и уголовного процесса оказывала и русская правовая наука. Основным направлением и методом дореволюционной буржуазной болгарской юридической науки было формально-догматическое, описательное или эклектическое изучение и толкование правовых норм. Среди представителей буржуазной юридической науки: И. Фаденхехт (гражданское право), В. Ганев (торговое право и общая теория права), С. Киров, С. Баламезов (конституционное право), С. Бобчев (история права), Г. Генов, М. Поповилиев (международное право), Н. Долапчиев, Н. Саранов (уголовное право) и др. В 30-х гг. в науке оправе возникло и распространилось фашистское течение, к которому примкнули некоторые представители болгарской буржуазной юридической науки.

После установления народно-демократической власти получило развитие марксистско-ленинское направление болгарской юридической науки. Ведутся научные исследования проблем социалистического государства и социалистического законодательства, изучается и обобщается практика работы органов государственной власти и управления, суда, прокуратуры, государственного аппарата и общественных организаций. Учёные-юристы создали труды по государственному праву (Болгария Спасов, Я. Радеев, Д. Димитров и др.), по административному и финансовому праву (П. Стайнов, А. Ангелов, М. Костов и др.), по гражданскому праву и процессу (Л. Василев, А. Кожухаров, Ж. Сталев и др.), по трудовому праву (Л. Радуилский и др.), по уголовному праву и процессу (И. Ненов, С. Павлов, К. Лютов, В. Бузов и др.), по международному праву (В. Кутиков, П. Радойнов, С. Стефанова и др.), по теории и истории государства и права (В. Захариев, М. Андреев, Д. Ангелов и др.).

Основной центр научных исследований в области права — Институт правовых наук Болгарской АН (основан в 1948). Центрами юридической науки и подготовки кадров являются также юридический факультет Софийского университета, кафедры государства и права в экономических институтах в Софии, Варне, Свиштове. Издаются юридические журналы: «Народни съвети» (с 1951), «Социалистическо право»(с 1952), «Правна мисъл» (с 1957).

И. П. Ильинский.

Языкознание. Начало развития языкознания в Болгария относится к 80-м и 90-м гг.19 в. Н. Геровым был создан «Словарь болгарского языка с толкованием слов на болгарском и русском языках» (т. 1—5, 1895—1904). Велись исследования в области диалектологии и исторического развития болгарского языка— среднеболгарского и новоболгарского периодов (Л. Милетич, Болгария Цонев, И. Иванов и др.); сравнительной грамматики индо-европейских и славянских языков (С. Младенов, В. Георгиев, И. Леков, С. Романский); грамматики болгарского языка (А. Теодоров-Балан, Ю. Трифонов, Л. Андрейчин).

После установления народно-демократической власти (1944) отмечается интенсивное развитие болгарского языкознания. Был основан Институт болгарского языка Болгарской АН (1951). Выпущены «Словарь современного болгарского литературного языка» (тт. 1—3, 1954—59, под ред. С. Романского), «Болгарский толковый словарь» (1955), двуязычные и специальные словари, «Болгарский диалектологический атлас». Появились монографии, представляющие новый этап в болгарском языкознании: в области грамматики (Л. Андрейчин, С. Стойков и др.), болгарской лексики, фразеологии и стилистики (P. Мутафчиев и др.), Древнеболгарского языка и истории болгарского языка (К. Мирчев, И. Гылыбов, Д. Мирчева, А. Минчева, К. Даграмоджиева и др.), истории современного болгарского литературного языка (Л. Андрейчин и др.), славянского языкознания, этимологии и ономастики (В. Георгиев, И. Дуриданов, И. Займов и др.), стилистики (С. Василев, М. Янакиев). В области диалектологии большую ценность представляют работы С. Стойкова, Ц. Тодорова, И. Младенова и др.

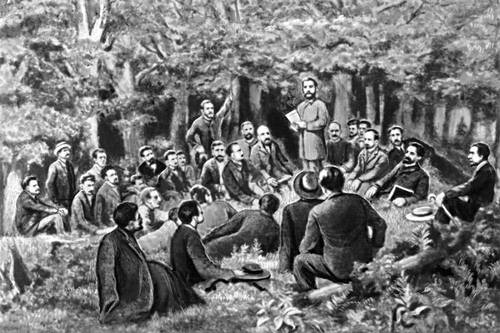

Бузлуджанский съезд Болгарской социал-демократической партии. Картина худ. К. Боюклийского.

Научными центрами языкознания в Б являются, кроме академического Института болгарского языка, также кафедры по различным областям языкознания (общего языкознания, болгаристики, русистики, романистики, классических языков и др.) при Софийском университете. Периодические издания по языкознанию: «Български език» (с 1951), «Език и литература» (с 1946).

3. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Научный центр республики — Болгарская академия наук (БАН), в её составе 33 НИИ. Научные исследования по сельскому хозяйству координирует Академия с.-х. наук, созданная в 1961 на базе отделения биологии и с.-х. наук БАН. Она объединяет 28 институтов и 28 опытных станций; в её составе более 1200 сотрудников. В 1959 образован Государственный комитет по науке и техническому прогрессу, который способствует большей целенаправленности научных исследований. В его ведении находится ряд институтов, в том числе изобретений и рационализации, стандартизации, мер и измерительных приборов, вычислительной техники, научной организации производства и труда, научно-технической и экономической информации.

В Болгария имеется 368 научных организаций, из них при различных министерствах и ведомствах работает 237, в том числе НИИ 55, проектных организаций 18; в их составе свыше 7000 специалистов. В частности, в области химии и металлургии работают 5 НИИ, изучающих и проектирующих объекты химической, каучуковой, пластмассовой и нефтеперерабатывающей промышленности. В области геологии, геодезии, цветной и чёрной металлургии, рудодобывающей промышленности и горного дела исследования ведут 8 институтов; 63 НИИ, 5 проектных организаций, 3 научных центра работают в области строительства, машиностроения, энергетики и электропромышленности.

Научные исследования в области экономических наук ведут 6 институтов, 2 центра и группа финансовых исследований при министерстве финансов НРБолгария

Научные учреждения Болгария поддерживают всесторонние международные связи, прежде всего с научными учреждениями СССР и других социалистических стран, а также Великобритании, Франции, Италии, США и др.

Результаты научно-исследовательской деятельности публикуются в ряде научных изданий: докладах БАН, ежегодниках вузов, известиях институтов БАН и Академии с.-х. наук, трудах ведомственных институтов и специализированных журналах.

Лит.: Божков С., Болгарская академия наук. Краткий очерк 1869—1969, София, 1969; Грозев Г., История на българската философия, ч. 1—2, София, 1957—59; Бънков А., Развитие на философската мисъл в България, София, 1966; Бирман М. А., Основные направления в исследовании новой и новейшей истории Болгарии в болгарской историографии, «Советское славяноведение», 1967, №2; Валев Л. Болгария, Новая и новейшая история Болгарии в трудах современных болгарских исследователей (1944—67), там же, № 4; Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки, М., 1968, с. 203—209, 391—400; Натан Ж., История на икономическата мисъл в България, София, 1964; Григоров К., Развитие на буржоазната икономическата мисъл в България между двете световни войни, София, 1960: Матеев Е., Субективната школа и марксистско-ленинската политическа икономия, 2 изд., София, [1949]; Андреев М., Ангелов Д., История болгарского государства и права, пер. с болг., М., 1962.

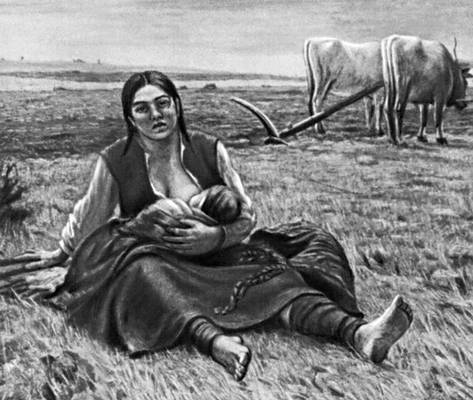

Болгария. X. Станчев. «На ниве». 1936. Национальная художественная галерея, София.

XII. Печать, радиовещание, телевидение

Периодическая болгарская печать возникла в 40-х гг. 19 в. В связи с преследованиями со стороны турецких властей первые газеты и журналы издавались болгарскими патриотами и организациями за пределами Болгария Внутри страны периодическая печать начала развиваться лишь с 1878. В 1969 в Болгария издавалось 710 газет общим тиражом 750 млн. экз. (включая многотиражки) и 780 журналов (включая бюллетени) общим тиражом 40 млн. экз. Важнейшие газеты: «Работническо дело» (с 1927), орган ЦК БКП, тираж 650 тыс. экз. (здесь и далее — в 1970); «Земеделско знаме» (с 1902), орган БЗНС, тираж 160 тыс. экз.; «Отечествен фронт» (с 1942), орган ОФ, тираж 220 тыс. экз.; «Труд» (с 1946), орган Центрального совета профсоюзов, тираж 100 тыс. экз.; «Народна младеж» (с 1944), орган ЦК Димитровского коммунистического союза молодёжи (ДКСМ), тираж 230 тыс. экз.; «Народна армия» (с 1944), орган министерства народной обороны; «Поглед» (с 1930), орган Союза болгарских журналистов, тираж 220 тыс. экз. Журналы: «Ново време» (с 1897), орган ЦК БКП, тираж 32 тыс. экз.; «Партиен живот» (с 1957), орган ЦК БКП, тираж 40 тыс. экз.; «Политическа просвета» (с 1966), орган ЦК БКП, тираж 34 тыс. экз.; «Младеж» (с 1945), орган ЦК ДКСМ, тираж 60 тыс. экз.; «Жената днес» (с 1945), орган Комитета болгарских женщин, тираж 327 тыс. экз. на болгарском языке и 70 тыс. экз. на русском.

Распространение информации внутри страны и за рубежом ведёт Болгарское телеграфное агентство (Българска телеграфна агенция — БТА; основанное в 1898).

Радиовещание в Болгария ведётся с ноября 1929. В 1935 радиосвязь и радиовещание были объявлены монополией государства.

Радиовещание осуществляется центральной радиостанцией в Софии и районными — в Варне, Пловдиве, Стара-Загоре. Внутреннее вещание на болгарском языке ведётся по 3 национальным и 4 районным программам и специальной программе для столицы. С 1959 введена ежедневная программа на турецком языке для турецкого населения Болгария Общий объём внутреннего вещания Болгарского радио — 50 часов в сутки. Иностранное вещание ведётся на болгарском (радиостанция «Родина» — для болгар, находящихся за границей), греческом, турецком, сербско-хорватском, арабском, английском (в т. ч. для США, Великобритании и стран Африки), французском (в т. ч. для Африки), немецком, итальянском, испанском (в т. ч. для Латинской Америки) и эсперанто языках. Общий объём вещания Болгарского радио на заграницу — 24 часа в сутки. Регулярные передачи телевидения начались с ноября 1959. С 1961 Болгарское телевидение имеет еженедельно программы с общим объёмом около 35—40 часов (1969).

Болгария. Варна. Общий вид города.

Болгария (България), Народная Республика Болгария, НРБ (Народна република България).

Государственный герб. Болгария.

Флаг государственный. Болгария.

I. Общиесведения

Часовая башня в Трявне. 1813.

Б. — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова. На В. омывается Чёрным морем. Граничит на С. с Румынией, на З. с Югославией, на Ю. с Грецией и на Ю.-В. с Турцией. Через территорию Б. проходит удобный и кратчайший путь из стран Западной и Центральной Европы в восточную часть Средиземноморского бассейна, к черноморским проливам, далее — на Ближний Восток. Площадь около 111 тыс. км2. Расстояние между крайними северной и южной точками около 330 км, между западной и восточной точками — около 520 км. Население 8467 тыс. чел. (на начало 1970). Столица — г. София.

Болгария. Белоградчикские скалы в западной части Стара-Планины.

В административном отношении Б. делится (1969) на 28 округов (табл. 1), в т.ч. столица (на правах округа), которые, в свою очередь, делятся на городские и сельские общины.

II. Государственный строй

III. Природа

IV. Население

V. Исторический очерк

Период капитализма.

Болгарская коммунистическая партия, Болгарский земледельческий народный союз, Отечественный фронт, профсоюзы и другие общественные организации

VII. Экономико-географический очерк

IX. Медико-географическая характеристика

XI. Наука и научные учреждения

XIII. Литература

XIV. Архитектура и изобразительное искусство

XV. Музыка

XVI. Балет

XVII. Драматический театр

XVIII. Кино

|

Так же Вы можете узнать о... Оленеостровский могильник, 1) неолитический могильник (2-е тыс. Петрополис (Petropolis), город на юго-востоке Бразилии, в штате Рио-де-Жанейро. Промывка засоленных почв, удаление избытка солей из пахотного и подпахотного горизонтов почвы промывными водами; основное средство борьбы с засолением орошаемых земель. Руаха, Рваха (Ruaha, Rwaha), Большая, река в Восточной Африке, в Танзании, крупнейший (левый) приток р. Синусоидальные спирали, синус-спирали, кривые, уравнения которых в полярной системе координат имеют вид Струхаля число ,подобия критерий нестационарных движений жидкостей или газов. Тракторный двигатель . Для тракторов применяются двигатели внутреннего сгорания. Философия (греч. philosophia, буквально – любовь к мудрости, от phileo – люблю и sophia – мудрость), форма общественного сознания; учение об общих принципах бытия и познания, об отношении человека и мира; наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления. Цианины, органические соединения, содержащие два гетероциклических радикала, соединённых цепью из нечётного числа метиновых групп: |

|