Болгария VII. Экономико-географический очерк

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.

|

|

| БОА |

| БОБ |

| БОВ |

| БОГ |

| БОД |

| БОЕ |

| БОЖ |

| БОЗ |

| БОИ |

| БОЙ |

| БОК |

| БОЛ |

| БОМ |

| БОН |

| БОО |

| БОП |

| БОР |

| БОС |

| БОТ |

| БОУ |

| БОФ |

| БОХ |

| БОЦ |

| БОЧ |

| БОШ |

| БОЭ |

| БОЯ |

VII. Экономико-географический очерк

Общая характеристика экономики. До победы социалистической революции (1944) в Болгария страна являлась аграрно-сырьевым придатком развитых европейских капиталистических государств. Основную часть национального дохода накануне 2-й мировой войны 1939—45 давало низкотоварное сельское хозяйство. По последней довоенной переписи 1934 в сельском хозяйстве было занято 79,7%, в промышленности и кустарном производстве 8,3%, на транспорте и связи 1,2%, в торговле и финансах 2,3% самодеятельного населения.

Слабо была развита фабрично-заводская промышленность и значительно — кустарное производство. В 1939 в промышленности было занято 112 тыс. чел., а в кустарном производстве — около 146 тыс. чел. Обрабатываемая земля была собственностью примерно 1 млн. земледельческих хозяйств. С низким уровнем экономики при капитализме было органически связано слабое разделение труда между отдельными районами страны; кроме Софийско-Перникского района, хозяйство других районов носило исключительно аграрный характер, особенно отсталыми были южные гористые районы (Пиринский, Родопский, Странджанский края) и некоторые северные области (прежде всего Южного Добруджа).

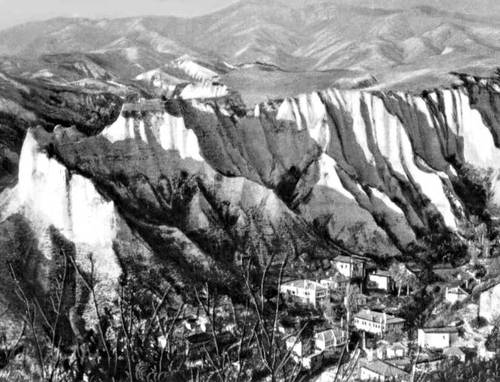

Болгария. Южные отроги гор Пирин у г. Мелник.

После победы социалистической революции в Болгария народной властью были осуществлены коренные социально-экономические преобразования. За годы социалистического строительства Болгария превратилась из отсталой аграрной страны в индустриально-аграрную страну с развитой современной промышленностью и крупным кооперированным и механизированным сельским хозяйством. За 1939—69 доля экономически активного населения, занятого в промышленности, увеличилась до 30%, а занятого в сельском хозяйстве сократилась до 38%. В 1969, по сравнению с довоенным 1939, национальный доход был в 5,4 раза больше, объём промышленной продукции возрос в 33 раза, объём с.-х. продукции — в 2 раза. В совокупном общественном продукте промышленности и сельского хозяйства доля промышленности увеличилась с 25% до 79,6%. Для промышленности Болгария остаётся характерным значительная роль с.-х. сырья. На темпы развития, отраслевую и территориальную структуру хозяйства благотворное воздействие оказывает широкое участие Болгария в международном социалистическом разделении труда. На этой основе особенно быстро развиваются металлургия, машиностроение, топливно-энергетическая и химическая промышленность, интенсифицируются старые отрасли промышленности и сельское хозяйство; всё большее значение во внешнеторговых связях Болгария получает морской и дунайский транспорт. Болгария выступает на мировом рынке не только поставщиком с.-х. товаров и продуктов их переработки; во всё больших количествах она поставляет машиностроительную, электротехническую и химическую продукцию.

Промышленность. В условиях планового хозяйства в соответствии со специфическими особенностями страны и с учётом возможностей, предоставляемых международным социалистическим разделением труда, быстрые темпы развития отраслей тяжёлой промышленности обусловили превышение производства средств производства над выпуском предметов потребления (см. табл. 2). Но лёгкая и пищевкусовая промышленность продолжают играть важную роль в экономике страны.

Табл. 2. — Структура промышленности по экономическим группам (в сопоставимых ценах 1956)

|

|

1939 |

1956 |

1969 |

|

Средства производства (группа «А») |

22,6 |

46,2 |

53,4 |

|

Предметы потребления (группа «Б») |

77,4 |

53,8 |

46,6 |

В процессе индустриализации были заложены основы чёрной и цветной металлургии, ряда важных отраслей машиностроения, электротехники, химической промышленности, энергетики (см. таблицу 3). Большинство этих отраслей отличается высокой территориальной концентрацией. Этому в большой степени способствовали помощь и техническое содействие Советского Союза. С помощью СССР построены и строятся (1970) крупные ТЭС (мощностью 500—600— 800 тыс. квт) в Восточно-Марицком угольно-электроэнергетическом комплексе и в Варне; металлургические комбинаты в Кремиковцах (мощностью 1,5 млн. т проката в год) и в Пернике (чёрные металлы), в районе Пловдива, в Кырджали (цветные металлы); машиностроительные заводы в Карлове (тракторный), Софии (электротехнический и др.), Варне (судостроительный и приборостроительный), Русе (с.-х. машиностроение), Габрове (электротельферы), Ломе (электрои мотокары); химические и нефтехимические предприятия в Димитровграде, Бургасе, Плевене, Стара-Загоре, Девне, Видине; целлюлозно-бумажные фабрики и предприятия искусственного волокна (Кричим, Свиштов, Разлог и др.).

Оранжерейный комбинат близ г. Пазарджик.

Табл. 3. — Отраслевая структура промышленности (в % от всей валовой продукции в сопоставимых ценах 1956)

|

Отрасли |

1939 |

1948 |

1957 |

1969 |

|

Топливная и электро-энергетическая промышленность |

6,4 |

6,0 |

5,8 |

6,7 |

|

Металлургия (включая добычу руд) |

0,5 |

2,5 |

5,3 |

6,2 |

| Машиностроение и металлообработка |

2.4 |

7,3 |

12,3 |

19,7 |

|

Химическая (включая резиновую) |

1,9 |

2,1 |

4,2 |

6,7 |

|

Итого по 4 отраслям |

11,2 |

17,9 |

27,6 |

30,3 |

|

Лесная и деревообрабатывающая промышленность |

10,3 |

11,6 |

6,5 |

3,8 |

|

Текстильная и швейная |

19,8 |

18,3 |

19,7 |

14,4 |

|

Пищевкусовая |

51,2 |

41,4 |

30,6 |

26,5 |

|

Итого по 3 отраслям |

81,3 |

71,3 |

56,8 |

44,7 |

|

Остальные отрасли |

7,5 |

10,8 |

15,6 |

25,0 |

В результате успехов социалистического строительства и высоких темпов промышленного развития значительно возрос выпуск важнейших видов продукции (см. табл. 4).

Изменилась география промышленности. В социалистической Болгария формируется несколько промышленных районов: Софийско-Перникский район (около 1/4 валовой промышленной продукции Болгария), главная металлургическая и машиностроительная база страны, развита и лёгкая промышленность; Западно-Марицкий район (с центрами Пловдив, Пазарджик) выделяется цветной металлургией, пищевкусовой (консервная, табачная), лесной промышленностью; Восточно-Марицкий район (с центрами Димитровград, Стара-Загора и промышленным комплексом «Марица — Восток») — угольно-электроэнергетическая база страны с крупной основной химией; Варненско-Девненский район выделяется машиностроением (особенно судостроением), химической, пищевой и текстильной промышленностью; Бургасский, Габровско-Севлиевский и Плевенский промышленные узлы; новые промышленные центры — Враца, Видин, Ловеч.

Табл. 4.—Производство важнейших видов промышленной продукции|

Вид продукции |

1939 |

1957 |

1969 |

|

Уголь, млн. т |

2,2 |

11,9 |

31,2 |

|

Нефть, тыс. т |

— |

285 |

325 |

|

Электроэнергия, млн. квт ч |

266 |

2656 |

17228 |

|

Чугун, тыс. т |

— |

54 |

1134 |

|

Сталь, тыс. т |

6 |

159 |

1515 |

|

Прокат, тыс. т |

4 |

117 |

1215 |

|

Свинец, тыс. т |

0,01 |

9 |

95 |

|

Цинк, тыс. т |

— |

8 |

76 |

|

Медь (электролитная), тыс. т |

— |

— |

36* |

|

Электротельферы, тыс. шт. |

— |

— |

42,5 |

|

Электрокары, тыс. шт. |

0,2 |

26,5 | |

|

Тракторы (лёгкие), шт. |

— |

— |

3706 |

|

Станки, тыс. шт. |

— |

1,8 |

12,8 |

|

Азотные удобрения (в пересчёте на100% азота), тыс. т |

— |

41 |

545 |

|

Фосфорные удобрения (в пересчёте на 100% тыс. т |

— |

3 |

140 |

|

Кальцинированная сода (на базе98%), тыс. т |

— |

92 |

270 |

|

Серная кислота, тыс. т |

— |

40 |

498 |

|

Цемент, тыс. т |

225 |

880 |

3551 |

|

Ткани хлопчатобумажные, млн. м |

34 |

153 |

335 |

|

Обувь, млн. пар |

1,5 |

5,3 |

15 |

|

Консервы, тыс. т |

11 |

166 |

469 |

|

В том числе: | |||

|

овощные |

4,7 |

94 |

224 |

|

плодовые |

5,6 |

61 |

215 |

|

Сахар, тыс. т |

25 |

117 |

316 |

|

Растительные масла, тыс. т |

40 |

61 |

149 |

|

Табачные изделия, тыс. т |

4 |

12 |

53 |

|

Радиоприёмники, тыс. шт. |

— |

108 |

160 |

|

Телевизоры, тыс. шт. |

— |

— |

174 |

|

Стиральные машины, тыс. шт. |

— |

— |

141 |

* В 1968.

Топливно-энергетическая промышленность. Болгария бедна топливно-энергетическими ресурсами. На её территории имеются запасы угля низкого качества (свыше 4/5 запасов — лигниты, балансовые запасы которых около 4 млрд. т). В общей добыче угля 70% приходится на лигниты. Главной угольной базой был Перникский буроугольный бассейн (к Ю.-З. от Софии); в связи с истощением его запасов основной упор сделан на разработку лигнитов Восточно-Марицкого бассейна и бурого угля Бобов-Долского бассейна. Разрабатываются небольшие месторождения нефти в районе Плевена (Долни-Дыбник) и Шаблы, а также природного газа в районе Врацы (Чирен).

Электроэнергетика Болгария развивается быстрыми темпами. Производство электроэнергии на душу населения в 1969 превышало 2000 квт ч (42 квт ч в 1939). Более эффективной становится структура топливно-энергетического баланса. В электроэнергетическом балансе решающее значение имеет теплоэнергия (85% в 1969). На низкокалорийных лигнитах построены 3 станции в Восточно-Марицком бассейне (общей мощностью 1900 тыс. квт); на буром угле в юго-западной части страны строится ТЭС Бобов-Дол (мощностью свыше 600 тыс. квт). С 1962—63 систематически ввозятся высококалорийный уголь и нефть из СССР (а с 1974 в Болгария будет поступать из СССР газ по трубопроводу Измаил — Варна). К 1968 в топливно-энергетическом балансе удельный вес нефти и нефтепродуктов достиг 2/5. Увеличение ввоза импортного топлива главным образом водным путём предопределяет создание новых электроэнергетических центров на Черноморском побережье, где уже работают ТЭС на импортном угле у Варны, Девни (на мазуте у Бургаса) и вдоль Дуная в Русе, Свиштове, Видине.

Болгария. Черноморское побережье к северо-востоку от г. Бургаса (Солнечный Берег).

Используются гидроэнергетические ресурсы преимущественно Рила-Родопского горного массива (построены каскады ГЭС Искыр, Батак и Арда). Строятся (1970) каскады Доспат-Выча, Сестримо и Санданска-Бистрица. Общая мощность этих ГЭС — около 2 млн. квт. Проектируется, совместное с Румынией, использование гидроэнергии Дуная и строительство ГЭС Сомовит-Ислаз (мощностью около 900 тыс. квт).

На Дунае около Козлодуя с помощью СССР сооружается (1970) атомная электростанция мощностью 880 тыс. квт. Болгария участвует в объединённой энергосистеме социалистических стран «Мир», получая электроэнергию из СССР через СРР.

Обрабатывающая промышленность. За годы социалистической индустриализации создана металлургия, обеспечивающая (1968) основной потребности страны в цветных металлах (свинце, цинке, меди), 2/3 в прокате чёрных металлов. В районе Софии на металлургических комбинатах в Пернике (им. В. И. Ленина) и в Кремиковцах сосредоточено всё производство чёрных металлов. Кремиковский комбинат, работающий в основном на базе Кремиковского железорудного месторождения, — крупнейшая новостройка Болгария По выплавке свинца и цинка в расчёте на душу населения Болгария стоит впереди других социалистических стран и на одном из первых мест в мире. Выплавка свинца и цинка сконцентрирована на комбинатах в Кырджали и в районе Пловдива, работающих главным образом на рудах Родопского массива; медь выплавляется на комбинате в районе Златица — Пирдоп (к В. от Софии), использующем руды месторождений в юго-восточной части Болгария и близлежащего Медетского месторождения. Прокат цветных металлов сосредоточен в Софии.

Один из участков металлургического комбината в Кремиковцах.

Машиностроение специализируется прежде всего на производстве подъёмно-транспортного оборудования (электрои мотокары, электротельферы, лифты), электротехнических изделий, радиоэлектронной техники, техники связи; на приборостроении, судостроении, с.-х. машиностроении, на производстве оборудования для пищевкусовой промышленности. Расширяется выпуск металлорежущего и металлообрабатывающего (машины с программным управлением, агрегатные машины и автоматические линии, токарные станки, фрезерные станки), тяжёлого энергетического оборудования. Главные центры машиностроения — София, Русе, Варна, Бургас, Габрово (и его окрестности), Ловеч, Пловдив, Шумен.

При помощи СССР в Болгария создана основа химической промышленности. Значительных размеров достигло производство удобрений (особенно азотных), размещающееся в Димитровграде, Стара-Загоре, Враце. К З. от Варны у г. Девня (в Повеляново) строится (1970) комбинат сложных удобрений; там же на базе месторождения каменной соли создан химический комбинат (сода, хлорные производные) и строится новый крупный содовый завод. Вблизи Бургаса, на базе ввозимой из СССР нефти, построен нефтеперерабатывающий (мощностью 6 млн. т в год) и нефтехимический комбинат (переработка его продукции производится и на химических заводах в Ямболе, Пловдиве, Видине и др.). В районе Плевена строится (1970) второй нефтеперерабатывающий (мощностью 7 млн. т) и нефтехимический комбинат. Цементная промышленность представлена заводами в Димитровграде, Девне, Плевене, Златна-Панеге, близ Врацы.

Нефтехимический комбинат у Бургаса.

Деревообрабатывающая промышленность базируется на использовании хвойных лесов Рила-Родопских гор и буковых лесов Стара-Планины. По соглашению (1967) с Советским Союзом Болгария участвует в использовании лесных ресурсов Коми АССР. Расширение поставок древесины из СССР в болгарские порты на Чёрном море и Дунае ведёт к некоторому изменению географии деревообрабатывающей промышленности, которая развивается в этих портах.

Из отраслей текстильной промышленности наиболее развита хлопчатобумажная, 2/3 текстильного производства сосредоточено в Софии, Габрове, Сливене, Пловдиве и Варне, причём Габрово и Сливен — главные центры более старой отрасли — шерстяной. Развиты и другие отрасли лёгкой промышленности, особенно обувная.

Пищевкусовая промышленность играет видную роль в экономике Болгария; она размещена большей частью в с.-х. районах, а также в столице. Основная особенность её структуры — развитие, наряду с отраслями, работающими в основном на внутренний рынок (мясная, молочная, мукомольная, маслобойная, сахарная), также и преимущественно экспортных отраслей — табачной, консервной (плодоовощной специализации), винодельческой.

Болгария. Внутренний двор Рильского монастыря. 1816—60.

Сельское хозяйство. Сельское хозяйство обеспечивает страну продовольствием, а пищевкусовую и лёгкую промышленность сырьём; с.-х. продукция, особенно табак, овощи, фрукты, виноград, занимает важное место в экспорте. Переход сельского хозяйства на социалистический путь в Болгария был осуществлен раньше (не считая СССР), чем в других европейских социалистических странах. В 1969 было 795 трудовых кооперативных земледельческих хозяйств (ТКЗХ) и 159 государственных земледельческих хозяйств (ГЗХ) (в среднем на каждое ТКЗХ приходилось по 4,1 тыс. га и на ГЗХ по 4,0 тыс. га обрабатываемой земли), около 80 других специализированных государственных хозяйств. В связи с концентрацией и специализацией с.-х. производства, созданием аграрно-промышленных комплексов, внедрением комплексной механизации для сельского хозяйства Болгария открывается новый этап промышленных методов и промышленной технологии. Создаются межкооперативные и государственно-кооперативные специализированные с.-х. предприятия (особенно в животноводстве) и агропромышленные объединения. Значительно повысилась производительность труда в сельском хозяйстве. Расширилось применение машин (свыше 90 тыс. тракторов в переводе на 15-сильные, около 17 тыс. комбайнов в 1969) и химических удобрений (на 1 га обрабатываемой площади по 175 кг в пересчёте на активное вещество в 1968).

С.-х. угодья занимают (1968) 52% площади страны. Из общей с.-х. площади в 5,8 млн. га обрабатываемые земли составляют 82% (в т. ч. пахотная 71%, сады и виноградники 7%, сенокосы 4%), выгоны и пастбища 18%. Основные массивы пахотных земель — на Дунайской равнине и на Верхнефракийской низменности, распаханные на 50—70%. В горных районах, в центральной и юго-западной частях Болгария под пашней — менее 15—20% территории. Развито искусственное орошение, которым охвачено около 1 млн. га, или 1/5 обрабатываемых земель (1970), главным образом на Верхнефракийской низменности, вдоль Дуная и его притоков, в долине Струмы. В валовой продукции сельского хозяйства растениеводство (почти 2/3) преобладает над животноводством (свыше 1/3).

Земледелие. Развито зерновое хозяйство; главные культуры — пшеница (1/2 посевов зерновых), кукуруза (1/4) и ячмень. Для Болгария характерна высокая доля в посевах и особенно в валовой с.-х. продукции технических и овощных культур (см. табл. 5 и 6).

Табл. 5.—Структура посевной площади (в %)

|

Культуры |

1939 |

1956 |

1969 |

|

Зерновые |

82,3 |

73,3 |

61,8 |

|

Технические |

9,2 |

12,2 |

14,9 |

|

Овощи, бахчевые и картофель |

2,3 |

3,0 |

4,0 |

|

Кормовые |

6,2 |

11,5 |

19,4 |

Табл. 6. — Структура валовой продукции земледелия (в %)

|

Культуры |

1939 |

1956 |

1969 |

|

Зерновые |

40,3 |

33,1 |

34,2 |

|

Технические |

10,3 |

12,1 |

18,7 |

|

Овощи, бахчевые и картофель |

7,4 |

13,5 |

12,2 |

|

Кормовые |

6,6 |

9,2 |

9,8 |

|

Фрукты и виноград |

21,2 |

17,8 |

18,3 |

|

Прочие |

14,2 |

14,3 |

6,8 |

В структуре посевов доля зерновых несколько сокращается; при этом Болгария удовлетворяет свои потребности в продовольственном и фуражном зерне. Урожайность пшеницы повысилась (ц/га) с 12,5 в среднем в 1934—39 до 26,5 в 1965—69, а кукурузы соответственно с 11,7 до 33,3. Главные технические культуры: табак и хлопчатник (в южных районах), подсолнечник и сахарная свёкла (большей частью на С. на Дунайской равнине и Ю.-В.). Традиционным является выращивание эфиромасличных культур (розы, мяты, лаванды), плантации которых размещены главным образом в Карловской и Казанлыкской котловинах у южных склонов Стара-Планины. По выращиванию масличной розы, производству и экспорту (свыше 1 т в год) ценнейшего розового масла Болгария занимает 1-е место в мире. Известность получила высокая культура болгарского огородничества; урожайность огородных культур в 1965—1968 в среднем за год составляла (ц/га) — помидоров почти 300, перца 100—120, лука 100. Болгария — страна развитого садоводства (особенно много яблони и сливы, персика, абрикоса), ягодного хозяйства (клубника) и виноградарства (сбор свыше 1 млн. т винограда в год). Болгария экспортирует столовый виноград и в отдельные годы делит в этом мировое первенство с Италией; большая часть винограда перерабатывается на вино.

Сбор розовых лепестков на плантации роз в Казанлыкской долине.

Животноводство по структуре поголовья близко к другим южно-европейским странам. Поголовье (на 1 января 1970, тыс. голов): крупного рогатого скота 1255, овец 9223, свиней 1967, лошадей 182, ослов и мулов 300; птицы 29,6 млн. шт. По сравнению с довоенным периодом сократилось поголовье лошадей и буйволов, но втрое выросло поголовье свиней. Более чем вдвое вырос средний убойный вес крупного рогатого скота, в 4,5 раза — средний удой молока от 1 коровы (с 450 л до 2000 л и более), почти вдвое — настриг шерсти с овцы (до 3,2 кг). Стойловое содержание скота на равнинах сочетается с отгонно-пастбищным в горах.

Рыболовство. Благодаря развитию океанского рыболовства улов рыбы резко возрос: с 5 тыс. т в 1939 до 77 тыс. т в 1969. Главный рыболовный порт — Бургас (вместе с Созополом).

Транспорт. В результате реконструкции транспортной сети и увеличения парка транспортных средств возрос грузооборот всех видов транспорта, причём произошло снижение доли ж.-д. транспорта (в расчёте на т/км с 73,8% в 1952 до 21,8% в 1969) и увеличение доли морского транспорта (с 11,9% в 1952 до 64,7% в 1969), осуществляющего основную часть внешних перевозок.

Доля автотранспорта в грузообороте в 1969 (в расчёте на т/км) составила около 11%, но в общем объёме грузоперевозок (в расчёте на т) — 84,6%.

Железные дороги, за исключением отдельных узловых участков, одноколейные. С 1962 начались электрификация и теплофикация наиболее грузонапряжённых магистралей; в 1969 электровозами и тепловозами перевозилось 55,6% общего объёма ж.-д. грузов. Длина железных дорог свыше 4 тыс. км (1969). Основу ж.-д. сети составляют 3 широтные магистрали, сходящиеся к Софии от Варны, Бургаса и Свиленграда. Ж.-д. линия от Русе (через Дунай по мосту, построенному в 1954) связывает Болгария с Румынией и СССР. Длина шоссейных дорог 30 тыс. км.

Тоннаж торгового морского флота 640 тыс. брутто рег. т (1969). Основные грузоперевозки между СССР и Болгария происходят по Чёрному морю (за 1966—70 Болгария получила в основном морским путём из СССР около 19 млн. т каменного угля, 16 млн. т нефти, несколько млн. т нефтепродуктов). Основные порты — Варна и Бургас на Чёрном море, Русе, Свиштов и Лом на Дунае, специализированные порты — нефтяной порт «Дружба» в Бургасском заливе, угольный порт на берегу Варненского озера, соединённого каналом с морем и с Белославским озером, на берегу которого сооружается (1970) морской порт «Варна — Запад». Гражданский воздушный флот (1969) насчитывал 157 самолётов; длина воздушных линий 24 275 км, в том числе внутренние линии 3075 км, международные — 21 200 км. Перевезено (1969) 921 тыс. пассажиров.

Внешние экономические связи. По внешнеторговому обороту в расчёте на душу населения Болгария в 1968 заняла 3-е место среди социалистических стран (после ГДР и Чехословакии). Объём внешнеторгового оборота в 1969 приблизительно в 16 раз превысил довоенный уровень (1939). В структуре внешней торговли за послевоенный период произошли коренные изменения; в импорте первое место заняли машины и промышленное оборудование (свыше 2/5 в 1969), второе — промышленное сырьё и топливо (каменный уголь и кокс, нефть и нефтепродукты, хлопок, целлюлоза, искусственное волокно, каучук и др.; около 1/3 всего импорта); в экспорте возросла доля готовой промышленной продукции и сократилась доля необработанной с.-х. продукции (только около 8,5% экспорта): экспортируются свежие овощи — свыше 230 тыс. т (1969), главным образом помидоры —около 170 тыс. т; фрукты — свыше 300 тыс. т; виноград — 170 тыс. т; яйца — около 400 млн. шт., и др. Самая крупная статья экспорта (46,7%) — промышленные товары, производимые на базе с.-х. сырья (плодоовощные консервы, табак-полуфабрикат и табачные изделия, вино, эфирные масла). Резко увеличилась доля (с 0,4% в 1939 до 44,8% в 1968) промышленных товаров, не связанных с сельское хозяйством. При этом доля продукции машиностроения в экспорте выросла с 8% в 1958 до 28% в 1969: Болгария вывозит электрои мотокары, электротельферы, электромоторы, суда, станки, с.-х. машины, аккумуляторы, кабельные изделия; важное место в экспорте занимают листовой стальной прокат, цветные металлы, сода, лекарства. Болгария экспортирует также продукцию деревообрабатывающей (мебель, фанера), текстильной, меховой и швейной промышленности. Если до 1939 почти 4/5 внешнеторгового оборота приходилось на крупные капиталистические государства — Германию, Италию, Великобританию и США, то в послевоенный период свыше 3/4 его (76—79% в 1965—69) падает на социалистические страны, в том числе свыше 1/2 внешнеторгового оборота на СССР; другие крупные торговые партнёры Болгария — ГДР, ЧССР, ПНР. Болгария имеет торговые связи со многими капиталистическими странами — Италией, ФРГ, Австрией, Великобританией, Швейцарией, Францией, с арабскими странами, Индией и др.

Наряду с внешнеторговыми связями Болгария осуществляет с другими, главным образом социалистическими, странами научно-техническое сотрудничество, совместное строительство хозяйственных объектов и использование природных ресурсов, сотрудничество в области образования и культуры, развития иностранного туризма и др. Первостепенное значение в экономических отношениях с социалистическими странами имеет взаимное согласование народно-хозяйственных планов Болгария и стран — членов СЭВ.

В платёжном балансе значительно вырос доход от иностранного туризма и курортного дела. В 1969 страну посетило около 2,1 млн. иностранных туристов. Денежная единица — лев (1 лев равен 100 стотинкам); по курсу Госбанка СССР (на октябрь 1970) 100 левов = 76,92 руб.

Рост материального благосостояния. Высокий темп роста национального дохода (8,4% ежегодно за 1948—68) способствует повышению народного благосостояния. Абсолютный объём фонда потребления за 1952—69 вырос более чем в 3 раза; основная часть его приходится на личное потребление и обеспечивается главным образом путём увеличения заработной платы рабочих и служащих и трудового вознаграждения крестьян. Средняя заработная плата занятых в народном хозяйстве (без ТКЗХ) выросла за 1952—69 более чем вдвое. Темпы роста реальной заработной платы рабочих и служащих характеризуются следующими показателями (1952 = 100): 195 в 1960, 255 в 1968, а средние доходы кооперированных крестьян в трудоднях увеличились в 4,6 раза. Происходит процесс сокращения разницы в доходах городского и сельского населения (в 1968 средняя годовая заработная плата рабочих и служащих 1366 левов, крестьян — членов ТКЗХ 1342 лева), а также отдельных категорий трудящихся. Около 30% потребностей трудящихся удовлетворяется за счёт обществ, фондов. Реальные доходы населения за 1952—68 увеличились в 2,6 раза. Выросли вклады населения в сберкассах с 940 млн. левов в 1960 до 2725 млн. левов в 1969. Повышение покупательской способности населения способствовало росту розничного товарооборота (в соответствующих ценах) с 1,2 млрд. левов в 1952 до 5,2 млрд. левов в 1969. Каждая вторая семья в Болгария живёт в квартире, построенной после 1944 (1,16 млн. новых квартир при средней жилой площади 11 м2 на человека). В конце 1969 было электрифицировано 92% населённых пунктов (в них живёт 99,4% населения) против 13% в капиталистической Болгария

Государственное социальное страхование охватывает полностью и в обязательном порядке рабочих и служащих государственных, общественных, кооперативных, смешанных и частных предприятий, учреждений, организаций, работников свободной профессии и иностранцев, работающих в стране (в 1968 число застрахованных составляло 2,6 млн. чел., или 31% всего населения). Руководство осуществляет Центральный совет профсоюзов. Оказывается денежная помощь при временной нетрудоспособности, при беременности и родах, предоставляются отпуска по беременности и родам, выплачиваются пенсии по старости и инвалидности. Ассигнования на пенсии (1968) составляют 58,8% (634,2 млн. левов) от ассигнований на социальное страхование; по сравнению с 1952 они увеличились в 8,8 раза. В 1969 выплачивалось 1676 тыс. пенсий: а) за проработанные годы (3 категории: 15 лет трудового стажа и 50-летний возраст; 20 лет трудового стажа и 55-летний возраст для мужчин, 50-летний для женщин; 25 лет стажа и 60-летний возраст для мужчин, 20 лет стажа и 55-летний возраст для женщин). Размер пенсии — от 55 до 80% средней месячной заработной платы за 3 года, идущие подряд, по выбору, из последних 15 лет трудового стажа; б) по инвалидности (3 группы). Пенсии, за проработаные годы и пенсии по инвалидности получают также члены ТКЗХ (свыше 1,1 млн. чел.), члены трудовых промысловых кооперативов, частные ремесленники и лица свободной профессии.

Лит.: Валев Э. Болгария, Болгария. Эмико-географическая характеристика, 2 изд. М., 1957; География на България, т. 2 — Икономическа география, София, 1961; Проблеми на географията в HP България, т. 1—2, София, 1964—68; Икономическо райониране на НР България, София, 1963; Динев Л., Мишев К., България, София, 1969; 25 години социалистическа България, София, 1969; 25 години социалистическо селско стопанство в България. [Сборник], София, 1969; Атанасова Г., Савов С., Станчев С., Социалистическа България в цифри и факти, София, 1969.

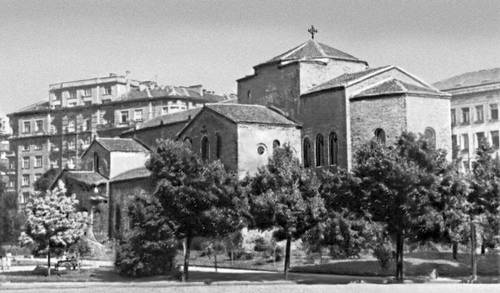

Болгария. Церковь св. Софии в г. София. 5—6 вв.

Э. Болгария Валев.

VIII. Вооружённые силы Вооруженные силы НРБ состоят из сухопутных войск, ПВО и ВВС, ВМФ и пограничных войск; подчиняются министру народной обороны. Руководство партийно-политической работой осуществляет Главное политическое управление.

Строительство Болгарской народной армии (БНА) началось в дни Сентябрьского народного вооруженного восстания 1944 на основе революционного преобразования существовавшей до того времени армии. В ходе Великой Отечественной войны СССР против гитлеровской Германии БНА, действуя совместно с советскими войсками в составе 3-го Украинского фронта (октябрь 1944 — начало 1945), участвовала в разгроме немецко-фашистских группировок на Балканах и внесла свой вклад в освобождение Югославии, Венгрии и Австрии. В боях было убито свыше 32 тыс. болгарских воинов. Свыше 120 тыс. болгарских военнослужащих были награждены советскими орденами и медалями.

БНА вооружена ракетной, автобронетанковой, артиллерийской, авиационной, инженерной, военно-морской, радиолокационной и другой военной техникой. Со времени создания организации Варшавского договора (1955) БНА активно участвует в проведении совместных мероприятий по укреплению мощи объединённых вооруженных сил для обеспечения мира и безопасности в Европе. Для подготовки офицерских кадров имеются высшие военные училища и Военная академия им. Г. С. Раковского. Комплектование вооруженных сил Болгария осуществляется на основе закона о воинской обязанности. Срок службы в сухопутных войсках, ПВО, ВВС и пограничных войсках — 2 года, а в ВМФ — 3 года; в армию призываются юноши, достигшие 19 лет. 23 сентября отмечается в Болгария как День БНА (23 сентября 1923 вспыхнуло восстание рабочих и крестьян против фашистской власти).

Болгария (България), Народная Республика Болгария, НРБ (Народна република България).

Государственный герб. Болгария.

Флаг государственный. Болгария.

I. Общиесведения

Часовая башня в Трявне. 1813.

Б. — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова. На В. омывается Чёрным морем. Граничит на С. с Румынией, на З. с Югославией, на Ю. с Грецией и на Ю.-В. с Турцией. Через территорию Б. проходит удобный и кратчайший путь из стран Западной и Центральной Европы в восточную часть Средиземноморского бассейна, к черноморским проливам, далее — на Ближний Восток. Площадь около 111 тыс. км2. Расстояние между крайними северной и южной точками около 330 км, между западной и восточной точками — около 520 км. Население 8467 тыс. чел. (на начало 1970). Столица — г. София.

Болгария. Белоградчикские скалы в западной части Стара-Планины.

В административном отношении Б. делится (1969) на 28 округов (табл. 1), в т.ч. столица (на правах округа), которые, в свою очередь, делятся на городские и сельские общины.

II. Государственный строй

III. Природа

IV. Население

V. Исторический очерк

Период капитализма.

Болгарская коммунистическая партия, Болгарский земледельческий народный союз, Отечественный фронт, профсоюзы и другие общественные организации

VII. Экономико-географический очерк

IX. Медико-географическая характеристика

XI. Наука и научные учреждения

XIII. Литература

XIV. Архитектура и изобразительное искусство

XV. Музыка

XVI. Балет

XVII. Драматический театр

XVIII. Кино

|

Так же Вы можете узнать о... Всеобщее избирательное право, система избирательного права, при которой право участвовать в выборах представительных органов предоставляется всем гражданам, достигшим установленного законом возраста, без каких-либо ограничений избирательными цензами. Монометаллизм (от моно... и металлы), денежная система, при которой один металл служит всеобщим эквивалентом и основой денежного обращения. Фёдоров Геннадий Александрович [р. 5(18).8.1909, с. Деманжон Альбер Деманжон (Demangeon) Альбер (13.6.1872, Гайон, департамент Эр, — 25. Отит (от греч. us, родительный падеж ōtos — ухо), воспаление уха. Ши, форма китайского стиха. Первоначально слово «Ш. Ингаляторий, помещение, оборудованное приборами для ингаляции. Протейные (Proteaceae), семейство двудольных растений. Амгуэма, Амгуема, Омваам, в верховье — Вульвывеем, река в Чукотском национальном округе. Коммунистическая партия Перу, см. Перуанская коммунистическая партия. Сеньёр, см. Сеньор. Большое Медвежье озеро (Great Bear Lake), озеро на северо-западе Канады, на высоте 119 м. Лон Нол (родился 2.11.1913), камбоджийский политический деятель, генерал. Тверца, река в Калининской области РСФСР, левый приток Волги. «Галф ойл», нефтяная монополия США; см. в ст. Мурари (гг. рождения и смерти неизвестны), древнеиндийский драматург 9 — начала 10 вв. Фосфоритовые месторождения Северной Америки, группа месторождений фосфоритов, сосредоточенных преимущественно в западных штатах США (формация Фосфория), а также во Флориде, Сев. Дигул (Digul), река на Ю. острова Новая Гвинея, в Западной Ириане (Индонезия). Парамушир, остров в северной части Большой гряды Курильских островов, в Сахалинской области РСФСР. |

|