Узбекская Советская Социалистическая Республика XVII. Танец. Балет

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.

|

|

| УЗА |

| УЗБ |

| УЗГ |

| УЗД |

| УЗЕ |

| УЗИ |

| УЗК |

| УЗЛ |

| УЗН |

| УЗО |

| УЗУ |

XVII. Танец. Балет

У народов, населяющих Среднюю Азию, издавна существовали танцы, связанные с бытом, религиозными обрядами и праздниками. Об этом свидетельствуют наскальные рисунки, изображающие танцующие фигуры. В 8—4 вв. до н. э. профессиональные танцовщики из Самарканда, Бухары, Ташкента были широко известны во многих государствах Востока. История, хроники указывают на популярность и развитость танцевального искусства в 9—12 вв., 14—16 вв. Современная узбекская хореография владеет многими жанрами, видами, школами танца, в том числе классического узбекского. В отличие от классических танцев народов Востока, в которых преобладает повествовательный рассказ, передающий содержание танца через жест, мимику, пантомиму, узбекский классический танец лишён конкретной образности, движения несут чисто эмоциональную нагрузку. Узбекские классические танцы раскрывают обобщённые темы — счастье и горе, радость и печаль, темы жизни и смерти, восхищение перед красотами природы и величием стихии и др. Узбекские народные танцы, отражающие трудовую и боевую тематику, используют и движения классической узбекской школы. Классический узбекский танец в дальнейшем образовал 3 школы — ферганскую, хорезмскую и бухарскую, каждая из которых владела самостоятельной танцевальной лексикой, а также разработанной системой воспитания танцовщиков. Танцы объединялись в своеобразные танцевальные сюиты «катта-уйин» (ферганская), «маком уфар» (хорезмская), «маком рак-си» (бухарская). В силу исторических условий наибольшее развитие получила ферганская школа. Однако, обладая в прошлом высокоразвитой профессиональной хореографией, узбеки к началу 20 в. почти потеряли массовый народный танец — законы адата и шариата его запрещали. Танец продолжал развиваться только в среде профессиональных танцовщиков, в сольном исполнении, тогда как широкие массы не смели танцевать даже в дни народных празднеств. В 1918 национальный узбекский танец начал как бы заново формироваться как народное массовое искусство, вобрав в себя эмоции и ритмы революционных лет и традиции классической узбекской хореографии. Первыми такими танцами были танцы-марши, создававшиеся в агитационных бригадах и исполнявшиеся профессиональными танцовщиками. Возрожденный традиционный танец наполнялся новым содержанием. В 1923 Кари Якубов создал концертную труппу, в которую вошли известные музыканты и молодая танцовщица Тамара Ханум. В 1926 организовалась Первая передвижная этнографическая труппа, в составе которой были известные музыканты, певцы и танцовщики-хореографы. В 1928 труппа составила ядро первого Экспериментального музыкального театра (с 1929 — первый Узбекский музыкально-драматический театр). В труппе (при ней работала студия) формировался новый сценический танец, позднее получивший широкое признание. В 1936 в Ташкенте был создан Узбекский ансамбль песни и танца, который вобрал лучшие традиции народной и классической узбекской хореографии (с 1956 называется «Шодлик», главный балетмейстер народный артист Узбекской ССР И. Акилов); в 1957 создан ансамбль «Бахор» (руководитель М. Тургунбаева); в 1958 — Хорезмский ансамбль песни и танца «Лязги» (руководитель народный артист Узбекской ССР Г. А. Рахимова).

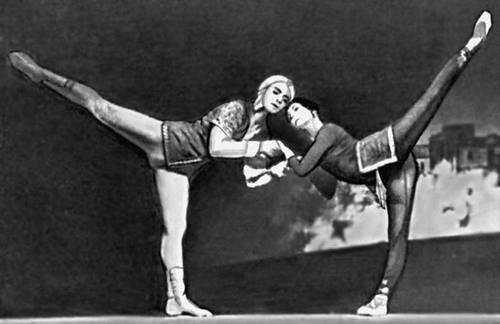

Бухарский танец в исполнении ансамбля «Бахор».

В 1928 в студии, работавшей при этнографической труппе, по инициативе Тамары Ханум начали обучать юношей и девушек элементам европейского классического балета (педагог К. А. Бек), позже в первом Узбекском музыкальном театре классическому танцу учили Н. К. Егоров, В. Н. Губская, А. И. Вильтзак, П. К. Йоркин. В 1933 в этом театре был поставлен первый национальный балет «Пахта» («Хлопок») Р. А. Раславца (балетмейсер Бек и У. А. Камилов). Спектакль, показавший, что труппа способна осваивать многоактные балеты, сочетал народные танцы ферганской школы с действенной пантомимой. В 1939 была осуществлена удачная постановка балета «Шахида» Ф. Таля (балетмейстеры А. Р. Томский, Камилов, Тургунбаева). В 1935 в Ташкенте открылась Узбекская республиканская балетная школа им. Тамары Ханум, где европейский классический танец преподавала Е. К. Обухова. В 1939, после создания Узбекского театра оперы и балета, были предприняты активные поиски форм национального балетного спектакля. В репертуар вошли новые работы: «Гуляндом» Е. Г. Брусиловского (1940, балетмейстеры И. И. Арбатов, Тамара Ханум, Камилов, Губская), «Сердце гор» А. М. Баланчивадзе (1940, балетмейстер Е. Н. Барановский). В 1941 состоялся выпуск учеников балетной школы (после чего школа прекратила работу), в труппу театра были приняты её воспитанники, талантливые танцовщики Г. Б. Измайлова и др. В 1943 по инициативе балетмейстера Ф. В. Лопухова был поставлен балет «Акбиляк» С. Н. Василенко (балетмейстеры Камилов, Тургунбаева), сюжет которого основывался на узбекских народных сказках. В 1944 при театре была создана балетная студия. В 1947 балетмейстер Йоркин осуществил постановку балета «Коппелия» Л. Делиба с Измайловой в заглавной партии, в 1948 — «Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан» и др. В Ташкенте параллельно работал русский оперно-балетный театр им. Свердлова (открылся в 1918 на базе народной консерватории), где до 1925 ставились только оперы. В 1948 произошло слияние балетных трупп этого театра и Узбекского театра оперы и балета им. Навои. В 1947 начало работать Узбекское хореографическое училище, в 1954 первые его выпускники составили ядро балетной труппы театра. В 1953 балетмейстерский факультет ГИТИСа им. Луначарского окончили Губская, И. Юсупов и др. В 1953 балетмейстер Губская на основе хореографии В. П. Бурмейстера поставила «Берег счастья» А. Э. Спадавеккиа, в 1963 балетмейстер Юсупов на основе хореографии К. А. Сергеева — «Тропою грома» К. А. Караева. Узбекские композиторы и балетмейстеры в совместных поисках создали оригинальные спектакли «Мечта» И. Акбарова (1959, балетмейстер Измайлова), «Сорок девушек» Л. В. Фейгина (1967, балетмейстер А. В. Кузнецов), «Сухайль и Мехри» М. Левиева (1968, балетмейстеры З. И. Акилова, И. Акилов), «Амулет любви» (1969, балетмейстеры Измайлова, А. Л. Андреев), «Тимур Малик» (1970, балетмейстер Юсупов) и «Любовь и меч» (1974, балетмейстер Н. С. Маркарьянц) М. Ашрафи. В национальных балетах балетмейстеры и ведущие артисты труппы осваивали новые формы классического танца, органично сочетая приёмы европейской техники классического танца с узбекским традиционно классическим и современным народным танцами. В 1964 открылся Самаркандский театр оперы и балета (в 1965—69 главный балетмейстер Т. Дусметов, с 1969 — А. Муминов). Ведущие деятели балетного искусства республики: артисты — народные артисты СССР М. Тургунбаева, Г. Б. Измайлова и Б. Р. Кариева; народные артисты Узбекской ССР К. Юсупова, Х. А. Камилова, Р. Тангуриев, В. А. Васильев; заслуженные артисты Узбекской ССР В. Я. Проскурина, С. Р. Тангуриева, С. Ш. Бурханов, Г. Р. Хамраева и др.; балетмейстеры — Йоркин, народные артисты СССР Тамара Ханум, Тургунбаева, Измайлова; народные артисты Узбекской ССР У. А. Камилов, Губская, заслуженные артисты Узбекской ССР Юсупов, Маркарьянц и др. Изучением истории узбекского балетного театра занимается отдел театра, кино и хореографии института искусствознания им. Хамзы Хакимзаде Ниязи. Ведущий балетовед республики Л. А. Авдеева.

Сцена из балета «Тимур-Малик» М. А. Ашрафи. 1970. Театр оперы и балета им. А. Навои.

Лит.: Авдеева Л. А., Народная артистка СССР Тамара Ханум, Таш., 1959; её же, М. Тургунбаева, Таш., 1959; её же, Танцевальное искусство Узбекистана, Таш., 1960; её же, Танец Бернары Кариевой, Таш., 1973; её же. Балет Узбекистана, Таш., 1973; её же, Галия Измайлова, Таш., 1975; Корсакова А., Узбекский театр оперы и балета им. Алишера Навои, М., 1959.

Узбекская Советская Социалистическая Республика (Узбекистон Совет Социалистик Республикаси), Узбекистан.

Герб государственный. Узбекская ССР.

Флаг государственный. Узбекская ССР.

I. Общие сведенияII. Государственный строй

IV. Население

Первобытнообщинный строй на территории У. (до середины 1-го тыс. до н. э.).

Присоединение У. к России. Социально-экономическое развитие У. во 2-й половине 19 в.

VIII. Профессиональные союзы

Х. Медико-географическая характеристика

XI. Народное образование и культурно-просветительные учреждения

1. Естественные и технические науки

2. Общественные науки

3. Научные учреждения

XIII. Печать, радиовещание, телевидение

XIV. Литература

XV. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство

XVI. Музыка

XVII. Танец. Балет

XVIII. Драматический театр

XIX. Кино

|

Так же Вы можете узнать о... Пюже Пьер Пюже (Puget) Пьер (крещен 16.10.1620, Марсель, — 2. Сансовино Андреа Сансовино (Sansovino) (собственно Контуччи, Contucci) Андреа (около 1460, Монте-Сан-Савино, Тоскана, — 1529, там же), итальянский скульптор и архитектор. Сомма (река во Франции) Сомма (Somme), река на С. Франции. Длина 245 км, площадь бассейна 5,5 тыс. «Телевидение и радиовещание», ежемесячный литературно-критический и теоретический иллюстрированный журнал, издание Государственного комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию. Уровенная поверхность в геодезии, поверхность, во всех точках которой потенциал силы тяжести имеет одинаковую величину. Холангит (от греч. chole — жёлчь и angeion — сосуд), ангиохолит, воспаление жёлчных протоков вследствие проникновения в них инфекции из жёлчного пузыря, кишечника, кровеносных сосудов (чаще) или по лимфатическим путям (реже). Шпейза (от нем. Speise, буквально — пища, блюдо), промежуточный или побочный продукт в цветной металлургии, представляющий собой сплав арсенидов и антимонидов железа, кобальта, никеля, меди и др. Автоматическая система подготовки старта (АСПС), единая автоматическая система, охватывающая весь комплекс автоматических систем управления отдельными агрегатами и системами стартового комплекса космодрома. Астрономо-геодезическая сеть, система связанных между собой астрономо-геодезических пунктов, расположенных друг от друга на расстояниях порядка 70—100 км. Болеслав (Bolesław). Виолле-ле-Дюк Эжен Эмманюэль Виолле-ле-Дюк (Viollet-le-Duc) Эжен Эмманюэль (27. Гидрия (греч. hydria, от hydor — вода), древнегреческий сосуд для воды (чаще керамический). Дерби Эдуард Джефри Смит Дерби (Derby) Эдуард Джефри Смит, лорд Стэнли (29. Заочное рассмотрение дела, 1) в уголовном процессе — рассмотрение дела судом в отсутствие подсудимого. Калинников Василий Сергеевич [1(13).1.1866, с. Коллиндер Бьёрн Коллиндер (Collinder) Бьёрн (p. 22.7.1894, Сундсвалль), шведский лингвист, член Шведской академии Густава Адольфа (1936). |

|