Узбекская Советская Социалистическая Республика Первобытнообщинный строй на территории У. (до середины 1-го тыс. до н. э.).

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.

|

|

| УЗА |

| УЗБ |

| УЗГ |

| УЗД |

| УЗЕ |

| УЗИ |

| УЗК |

| УЗЛ |

| УЗН |

| УЗО |

| УЗУ |

Первобытнообщинный строй на территории У. (до середины 1-го тыс. до н. э.).

Территория У. была обитаема уже в эпоху нижнего палеолита (находки каменных орудий в районе Ферганской и Бухарской областей). Обнаруженные в гроте Тешик-Таш череп и отдельные кости скелета мальчика-неандертальца относятся к мустьерской культуре. Изучение находок в гроте Амир-Темир (близ г. Байсун), пещерных стоянок Аман-Кутан (близ Самарканда), Обирахмат и Кульбулак (близ Ташкента), стоянок в Ферганской долине и др. свидетельствует, что первобытные люди вели стадный образ жизни, занимаясь преимущественно охотой и собирательством.

Дворец Ситораи-мохи-хоса близ Бухары. Конец 19 в. — 1918. Декоративные росписи.

15—12 тыс. лет назад на территории современного У. произошёл переход к мезолиту, а в начале 5-го тыс. до н. э. — к неолиту (см. Кельтеминарская культура). В конце 3-го тыс. до н. э. племена, населявшие территорию современного У., изготовляли орудия из меди. В эпоху бронзы (2-е — начало 1-го тыс. до н. э.) возникли первые оседлые земледельческие поселения (см. Заман-Баба, Дальверзинское поселение). Во 2-й половине 2-го тыс. до н. э. на территории У. распространилась тазабагъябская культура. В эпоху поздней бронзы почти на всей территории современного У. население занималось земледелием с применением искусственного орошения. Основными с.-х. культурами были пшеница, ячмень, просо. В составе домашнего стада преобладали овцы, использовались также крупный рогатый скот и лошади. Начали складываться большие союзы племён. Постепенно возник и развился обмен между племенами. К концу бронзового века у племён, населявших территорию Средней Азии, зарождались раннеклассовые отношения.

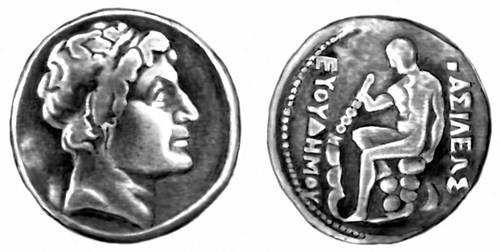

Рабовладельческий строй на территории У. (середина 1-го тыс. до н. э. — 5 в. н. э). В сложении узбекской народности участвовали племена и народы, населявшие Среднюю Азию в течение многих столетий, связанные между собой не только политически и экономически, но и этногенетически. Высокая материальная культура здесь возникла на базе древней согдийско-хорезмийской цивилизации. Экономическое развитие первых государств на территории Средней Азии, составной частью которых была территория У., связано с введением орошаемого земледелия. Оросительные системы в бассейне рр. Амударьи, Сырдарьи, Зеравшана превосходили по своим масштабам позднейшие средневековые ирригационные сооружения. Они могли быть созданы только силами крупных сельских общин, управляемых центральной государственной властью, с широким применением труда рабов. В степных и горных районах всё большую роль играли скотоводство и садоводство. Развитие скотоводства в ряде районов Средней Азии заставило значительную часть населения перейти к кочевому образу жизни. Совершенствование орудий труда, обработки металлов способствовало росту ремесла, расширению обмена и торговли. В 1-м тыс. до н. э. на территории Средней Азии возникли рабовладельческие государства Хорезм, Бактрия, Согд, Парфянское царство. Большого расцвета достигли города: Мараканда (Самарканд), Кирешата и др. В 6 в. до н. э. на большей части Средней Азии установилась власть Ахеменидов. В 329—327 до н. э. Александр Македонский в ходе войны с Персией завоевал Среднюю Азию. Местное население вело непрерывную борьбу с захватчиками. Крупнейшим было восстание под руководством Спитамена (329—327 до н. э.). Около 250 до н. э. на территории Средней Азии возникло Греко-Бактрийское царство. В середине 2 в. до н. э. среднеазиатские кочевые племена тохаров и др. при поддержке населения Хорезма, Согда, Бактрии изгнали греко-македонских правителей из Средней Азии. Во 2-й половине 2 в. до н. э. независимым государственным объединением была Фергана. В этот период на территории Средней Азии продолжался прогресс ремесленного производства, расширение сферы товарно-денежных отношений, рост городов. Совершенствовались полеводство, садоводство и виноградарство. На территории Ферганы выращивались рис, пшеница, виноград и люцерна, возникло и развилось виноделие. С конца 1 в. до н. э. и до середины 4 в. н. э. Средняя Азия, включая территорию современного У., входила в состав Кушанского царства. В середине 5 в. завершилось образование на территории Средней Азии государства Эфталитов, в котором складывались предпосылки для возникновения феодальных отношений.

Монета Евтидема. 2-я половина 3 в. до н. э. Греко-Бактрийское царство.

Феодальное общество на территории У. (6 — 1-я половина 19 вв.). В 60-х гг. 6 в. государство Эфталитов распалось под натиском тюрков, создавших к середине этого столетия большое государство — Тюркский каганат, в котором формировались феодальные отношения. Население каганата на территории Средней Азии (Западно-тюркский каганат) делилось на земледельческое (оседлое) и скотоводческое (кочевое). Основную массу земледельческого населения составляли «кедиверы», находившиеся в личной зависимости от богатых землевладельцев — дехкан. Народные массы неоднократно восставали против феодальной знати (восстание Абруя в районе Бухары в 80-х гг. 6 в. и др.). В Средней Азии в этот период широко развивались хлопководство, шелководство и торговля шёлком и хлопком; добывались золото, медь, железо, свинец, серебро и др. металлы, из которых местные ремесленники делали монеты, вооружение и предметы быта. Западно-тюркский каганат был федерацией тюркских племён, между которыми происходила междоусобная борьба. В 6—7 вв. на территории Средней Азии в связи с частыми войнами и восстаниями развился новый тип поселения — укрепленные усадьбы-замки знати с земледельческой округой и укрепленными домами дехкан и купцов.

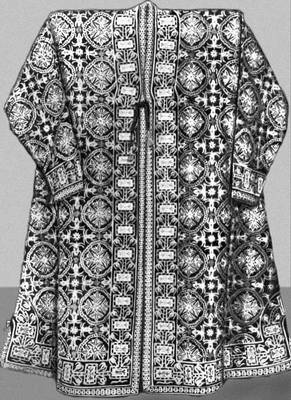

Халат с вышивкой золотой нитью и шёлком (из Бухары).

К середине 8 в. Средняя Азия была завоёвана Арабским халифатом. Арабское завоевание сопровождалось насильственной исламизацией населения. Народы Средней Азии оказывали завоевателям мужественное сопротивление. В 720—722 произошло крупное антиарабское вооружённое выступление в Согде, во 2-й половине 20-х гг. и в 734—737 — в Согде, Хорасане и на др. территории, в 747—750 — массовое восстание под предводительством Абу Муслима, приведшее к падению династии Омейядов и приходу к власти Аббасидов. В 755 вспыхнули восстания во главе с Сумбадом и Исхаком, в 776 — крупное Муканны восстание. Центром движения был Мавераннахр. Восставших поддерживали кочевые тюркские племена. В 801—802 происходило восстание Абул-Хасиба, а в 806 в Согде — Рафи ибн Лейса восстание, направленное против Халифата и носившее антифеодальный характер. Арабское завоевание объективно сыграло определённую положительную роль в развитии производительных сил Средней Азии. Росли города, особенно Самарканд, Бинкент (Ташкент), Термез, Бухара. Расширялись масштабы торговли (в том числе караванной) и ремесленного производства, усилился обмен между городским и сельским населением, между земледельцами и кочевниками. Включение Средней Азии в Халифат способствовало преодолению феодальной раздробленности, развитию экономических и культурных связей с народами Передней Азии.

В 9 в. на территории Средней Азии образовалось Саманидов государство. Его наиболее развитой областью была территория современного У., особенно долина Зеравшана. Города и отдельные сельские районы (Самарканд, Бухара, Термез, область Шаш и др.) превращались в крупные с.-х., ремесленно-торговые и культурные центры. Самарканд славился далеко за пределами Средней Азии производством высококачественной бумаги и стекла. Значительная роль в хозяйственной жизни играл Хорезм. Кожа, ткани, шёлк, шерсть, одежда, скот и многие др. товары вывозились в страны Восточной Европы, Китай и др. Крупные землевладельцы Мавераннахра обычно делили свою землю на мелкие участки и сдавали их в аренду безземельным и малоземельным крестьянам-издольщикам. Кроме того, крестьяне платили огромные налоги феодальным правителям. Крестьянские восстания постоянно потрясали Саманидское государство.

Формирование узбекской народности охватывает длительный период. Проникновение тюрков в Согд, Мавераннахр и на др. территории и оседание их там происходило уже в 6—9 вв. и сопровождалось как ассимиляцией их с коренным населением, так и преобладанием тюркских элементов (в 8 в. в Фергане были сильны карлукские элементы, а в Шаше — огузские). Одновременно земледельцы-согдийцы, проникшие на территорию Семиречья, населённую по преимуществу тюрками-кочевниками, постепенно утрачивали свой язык, перенимая тюркскую речь.

В конце 10 в. на территории Семиречья из различных тюркских племён — карлуков, чигилей, аргу, ягма и др. — образовалось Караханидов государство. Его вожди богра-хан Харун ибн Муса ибн Сатук и Наср I завоевали Мавераннахр (992— 999); государство Саманидов распалось. На его месте помимо государства Караханидов возникли Хорезм, а к Ю. от Амударьи — государство Газневидов. В конце 12 в. Хорезм усилился и подчинил большую часть территории Средней Азии. К 11—12 вв. в основном завершился процесс формирования тюркоязычной узбекской народности.

К 13 в. хорезмшах Мухаммед II Ала-ад-Дин разгромил каракитаев, присоединил к Хорезму земли Средней Азии и Южного Казахстана. В 1219 во владения хорезм-шаха вторглись монголо-татарские войска Чингисхана. Народные массы оказывали упорное сопротивление захватчикам (борьба жителей Ходжента, под руководством Тимур-Мелика и др.). Но большинство феодалов без сопротивления подчинилось монголо-татарам и пострадало от нашествия значительно меньше, чем др. слои населения. К 1221 вся Средняя Азия была завоёвана монголо-татарами и отдана Чингисханом в 1224 второму его сыну Джагатаю. Фактически же правителем стал монгольский наместник купец из Хорезма Махмуд Ялавач. Монголо-татары правили завоёванными землями, опираясь на феодальную верхушку и мусульманское духовенство. Народ испытывал двойной гнёт — монголо-татарских и местных феодалов. В 1238 в Бухаре вспыхнуло крупное восстание против монголов под руководством Махмуда Тараби, которое было жестоко подавлено. Во 2-й половине 14 в. Тимур (1336—1405) создал могущественную империю, ядром которой стал Мавераннахр со столицей в Самарканде. Захватническая политика Тимура ложилась тяжёлым бременем на плечи народов Мавераннахра и др. Феодальные отношения в Средней Азии при Тимуре достигли наибольшего развития. После его смерти начался период феодальных смут. Держава Тимура распалась фактически на 2 государства, представлявшие собой объединения феодальных владений: одно в Хорасане с центром в Герате, где правил (1409—47) сын Тимура Шахрух, другое в Мавераннахре с центром в Самарканде, где правил (1409—49) сын Шахруха — Улугбек. Улугбек поощрял развитие ремёсел и торговли, уделял большое внимание наукам и культуре и вошёл в историю как один из выдающихся учёных средневековья. Просветительская деятельность Улугбека вызывала ненависть мусульманских священнослужителей. После гибели Улугбека его государство распалось на независимые, враждовавшие между собой владения. Объединение государства, предпринятое при Тимуридах Абу-Саиде (правил в 1451—69) и Султан-Хусейне (правил в 1469—1506), было номинальным. Во 2-й половине 15 в. в Герате жил и творил величайший узбекский поэт, основоположник узбекской классической литературы, крупный учёный и мыслитель, политический деятель Алишер Навои. Художественное творчество и прогрессивная общественная деятельность Навои оказали огромное влияние на дальнейшее развитие культуры Узбекистана и др. народов средневекового Востока.

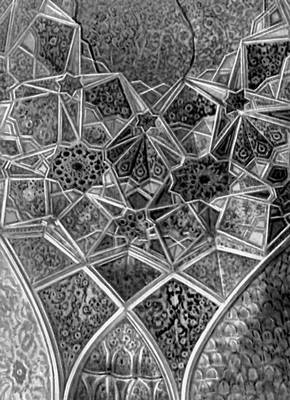

Медресе Абдуллазисхана в Бухаре. 1652. Деталь свода мечети.

В конца 15 — начала 16 вв. Средняя Азия была захвачена кочевыми узбекскими племенами, пришедшими из Дешт-и-Кипчака, во главе с Шейбани-ханом (правил в 1451—1510). В 1510 его войска были разбиты армией иранского шаха Исмаила I, а сам Шейбани-хан убит. Война Шейбанидов с Исмаилом и тимуридом Бабуром проходила с переменным успехом. Постепенно завоеватели-кочевники стали массами оседать на землю и переходить к земледелию, процесс ассимиляции их с оседлым населением стал интенсивнее, и узбеки — переселенцы из Дешт-и-Кипчака вошли в состав сформировавшейся здесь к 11—12 вв. тюркоязычной народности, передав ей своё название «узбек». В связи с появлением новой феодальной знати произошло постепенное перераспределение земельного фонда. Шейбаниды старались укрепить экономику страны, усовершенствовать ирригационную систему, провели в начале 16 в. денежную реформу.

Развитие феодальных отношений в 1-й половине 16 в. вело к распаду державы, созданной Шейбани-ханом. Независимыми от Бухары (столицы государства Шейбанидов) уделами стали Хорезм, Балх и др. Возникло Хивинское ханство. Абдулле-хану II временно удалось объединить страну. С 1599 началось правление новой династииАштарханидов. В 40-х гг. 18 в. Бухара была завоёвана войсками властителя Ирана — Надир-шаха. В 1753 во главе Бухарского ханства стал Мухаммед Рахим — первый эмир и основатель династии Мангыт, правившей до 1920. В 18 и в 1-й половине 19 вв. активизировалась внешняя торговля, особенно с Россией, продолжался рост городов и товарного производства. В Хивинском и Бухарском ханствах происходили постоянные междоусобные распри между областными наместниками в борьбе за власть. В 1826—60 Бухарой правил Насрулла-хан, который к середине 19 в. объединил ханство и установил твёрдую центральную власть.

В начале 18 в. образовалось Кокандское ханство, которое в 1-й четверти 19 в. владело Ташкентом, почти всем бассейном Сырдарьи, частью Семиречья и др. территории. В 1812—13 состоялся обмен послами между Россией и Кокандом. В 1842 Кокандское ханство было захвачено Бухарским ханством, но восстание народа против власти эмира и использование местной знатью поддержки кипчакских племён восстановили в том же году самостоятельность Кокандского ханства. В 1847 против власти Коканда в Ташкенте вспыхнуло крупное народное восстание. В результате Ташкент получил относительную самостоятельность. В Хивинском ханстве в середине 18 — начале 19 вв. произошёл ряд народных восстаний, вызванных недовольством масс непомерными налогами. В 18 — 1-й половине 19 вв. происходили войны между среднеазиатскими ханствами (только из-за Ура-Тюбе кокандский хан воевал с Бухарой 15 раз). Войны и постоянные междоусобицы внутри ханств сопровождались опустошениями, грабежом, подрывали хозяйство и культурную жизнь.

Отсталость и консерватизм характеризуют духовную жизнь узбекских ханств 19 в. Но, несмотря на преследования со стороны реакционных правителей и духовенства, зарождалась национальная прогрессивная интеллигенция. В Коканде в начале 19 в. жили и творили поэты Гази, Махмур, Мухаммед Гульхани и др.; в Хиве — историк и поэт Шир-Мухаммед Мунис Хорезми и его племянник Агахи Мухаммад Риза, в Бухаре — поэт Мирза Садык Мунши и т.д. Развивалась, несмотря на феодальную отсталость, хозяйственная жизнь ханств. Строились и совершенствовались ирригационные сооружения, улучшалось с.-х. производство, возникали новые города.

В 19 в. Средняя Азия стала объектом соперничества Великобритании и России. Россия старалась установить и всемерно укрепить дипломатические и торговые отношения с ханствами Бухары, Хивы и Коканда. Торговля с Россией была весьма выгодна для среднеазиатских купцов.

Узбекская Советская Социалистическая Республика (Узбекистон Совет Социалистик Республикаси), Узбекистан.

Герб государственный. Узбекская ССР.

Флаг государственный. Узбекская ССР.

I. Общие сведенияII. Государственный строй

IV. Население

Первобытнообщинный строй на территории У. (до середины 1-го тыс. до н. э.).

Присоединение У. к России. Социально-экономическое развитие У. во 2-й половине 19 в.

VIII. Профессиональные союзы

Х. Медико-географическая характеристика

XI. Народное образование и культурно-просветительные учреждения

1. Естественные и технические науки

2. Общественные науки

3. Научные учреждения

XIII. Печать, радиовещание, телевидение

XIV. Литература

XV. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство

XVI. Музыка

XVII. Танец. Балет

XVIII. Драматический театр

XIX. Кино

|

Так же Вы можете узнать о... Польский национальный банк, единый эмиссионный, кредитный и расчётный центр страны. Рамос Педруэса Рафаэль Рамос Педруэса (Ramos Pedrueza) Рафаэль (2.11. Сану, само, самого, ниниси, народ, живущий по обе стороны границы между Республикой Верхняя Вольта и Республикой Мали, в окрестностях Бобо-Дьюласо и Сикасо. Совершенное множество ,замкнутое множество, не имеющее изолированных точек, т. Схоластика (лат. scholastica, от греч. scholastikos — школьный, учёный, schol Фирсов Анатолий Васильевич (р. 1.2.1941, Москва), советский спортсмен, хоккеист, заслуженный мастер спорта (1964). Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК), научно-исследовательское учреждение Главное управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР (ГУГК). Шумеры, шумерийцы, древний народ, населявший Южное Двуречье. Абсолютный слух, способность узнавать или воспроизводить на слух высоту отдельного звука, не сравнивая его с другим звуком, высота которого известна. Аравакские языки, одна из наиболее крупных семей индейских языков, распространённая на севере Юж. Бельт Малый (датск. Lille Baelt), западный из проливов, соединяющих Балтийское море с проливом Каттегат, между островами Фюн и Эре на В. Бюджетное планирование, составление и исполнение государственного бюджета в социалистических странах. Ворчестер (Worcester), названия городов в Великобритании и США; правильнее Вустер (город в США), Вустер (город в Великобритании). Гледичия (Gleditsia), род листопадных деревьев семейства цезальпиниевых. День (сутки) День, 1) то же, что сутки. 2) Светлая часть суток между восходом и заходом верхнего края Солнца. |

|