Нефть II. Происхождение и условия залегания

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.

|

|

| НЕА |

| НЕБ |

| НЕВ |

| НЕГ |

| НЕД |

| НЕЕ |

| НЕЖ |

| НЕЗ |

| НЕИ |

| НЕЙ |

| НЕК |

| НЕЛ |

| НЕМ |

| НЕН |

| НЕО |

| НЕП |

| НЕР |

| НЕС |

| НЕТ |

| НЕУ |

| НЕФ |

| НЕХ |

| НЕЧ |

| НЕШ |

| НЕЯ |

II. Происхождение и условия залегания

В познании генетической природы Нефть и условий её образования можно выделить несколько периодов. Первый из них (донаучный) продолжался до средних веков. Так, в 1546 Агрикола писал, что Нефть и каменные угли имеют неорганическое происхождение; последние образуются путём сгущения и затвердевания Нефть

Второй период — научных догадок — связывается с датой опубликования труда М. В. Ломоносова «О слоях земных» (1763), где была высказана идея о дистилляционном происхождении Нефть из того же органического вещества, которое даёт начало каменным углям.

Третий период в эволюции знаний о происхождении Нефть связан с возникновением и развитием нефтяной промышленности. В этот период были предложены разнообразные гипотезы неорганического (минерального) и органического происхождения Нефть

В 1866 французский химик М. Бертло высказал предположение, что Нефть образуется в недрах Земли при воздействии углекислоты на щелочные металлы. В 1871 франц. химик Г. Биассон выступил с идеей о происхождении Нефть путём взаимодействия воды, CO2, H2S с раскалённым железом. В 1877 Д. И. Менделеев предложил минеральную (карбидную) гипотезу, согласно которой возникновение Нефть связано с проникновением воды в глубь Земли по разломам, где под воздействием её на «углеродистые металлы» — карбиды — образуются углеводороды и окись железа. В 1889 В. Д. Соколов изложил гипотезу космического происхождения Нефть По этой гипотезе исходным материалом для возникновения Нефть служили углеводороды, содержавшиеся в газовой оболочке Земли ещё во время её звёздного состояния. По мере остывания Земли углеводороды поглотились расплавленной магмой. Затем, с формированием земной коры, углеводороды проникли в осадочные породы в газообразном состоянии, конденсировались и образовали Нефть

В 50—60-е гг. 20 в. в СССР (Нефть А. Кудрявцев, В. Б. Порфирьев, Г. Нефть Доленко и др.) и за рубежом (английский учёный Ф. Хойл и др.) возрождаются различные гипотезы неорганического (космического, вулканического, магматогенного) происхождения Нефть Однако на 6-м (1963), 7-м (1967) и 8-м (1971) Международных нефтяных конгрессах неорганические гипотезы не получили поддержки.

Важным для познания генезиса Нефть являлось установление в конце 19 — начале 20 вв. оптической активности Нефть, а также тесной связи Нефть с сапропелевым органическим веществом в осадочных породах. Сапропелевую гипотезу, высказанную впервые немецким ботаником Г. Потонье в 1904—05, в дальнейшем развивали русские и советские учёные — Нефть И. Андрусов, В. И. Вернадский, И. М. Губкин, Нефть Д. Зелинский и др. Сапропелевая гипотеза ассимилирована современной теорией осадочно-миграционного происхождения Нефть Развитию представлений о природе Нефть и условиях формирования её залежей способствовали также труды немецкого учёного К. Энглера, американских геологов Дж. Ньюберри, Э. Ортона, Д. Уайта, русских и советских учёных — Г. П. Михайловского, Д. В. Голубятникова, М. В. Абрамовича, К. И. Богдановича и др.

Четвёртый период характеризуется организацией широких геолого-геохимических исследований, направленных на решение проблемы нефтеобразования и органически связанной с ней проблемы нефтематеринских отложений. В СССР такие работы осуществлены А. Д. Архангельским в 1925—26. В США аналогичные исследования начаты в 1926 П. Траском. В 1932 была опубликована классическая работа И. М. Губкина «Учение о нефти», сыгравшая огромную роль в развитии представлений о генезисе Нефть и формировании её залежей. В 1934 в Нефть, асфальтах и ископаемых углях были найдены порфирины, входящие в молекулу хлорофилла и др. природных пигментов.

Начало пятого периода связано с открытием в 50-е гг. 20 в. (в СССР — А. И. Горской, в США — Ф. Смитом) нефтяных углеводородов в осадках водоёмов различного типа (в озёрах, заливах, морях, океанах). Дальнейшему прогрессу в этой области способствовали работы многих учёных и коллективов исследователей в разных странах: в СССР (А. Д. Архангельский, В. И. Вернадский, А. П. Виноградов, И. М. Губкин, Нефть М. Страхов, А. А. Трофимук, А. М. Акрамходжаев, И. О. Брод, Нефть Б. Вассоевич, В. В. Вебер, А. Ф. Добрянский, Нефть А. Еременко, А. Э. Конторович, М. Ф. Мирчинк, С. Нефть Неручев, К. Ф. Родионова, В. А. Соколов, В. А. Успенский и др.), в США (Ф. М. Ван-Тайл, К. Зобелл, У. Майншайн, А. Леворсен, Дж. Смит, Ф. Смит, Дж. Хант, Х. Хедберг, Э. Эванс, П. Эйбелсон, Дж. Эрдман и др.), во Франции (Б. Тиссоидр.), в ГДР (Р. Майнхольд, П. Мюллеридр.), в ФРГ (М. Тайхмюллер, Д. Вельте и др.), а также в Японии, Великобритании и др. Убедительные доказательства биогенной природы нефте-материнского вещества были получены в результате детального изучения эволюции молекулярного состава углеводородов и их биохимических предшественников (прогениторов) в исходных организмах, в органическом веществе осадков и пород и в различных Нефть из залежей. Важным явилось обнаружение в составе Нефть хемофоссилий — весьма своеобразных, часто сложно построенных молекулярных структур явно биогенной природы, т. е. унаследованных (целиком или в виде фрагментов) от органического вещества. Изучение распределения стабильных изотопов углерода (C12, C13) в Нефть, органическом веществе пород и в организмах (А. П. Виноградов, Э. М. Галимов) также подтвердило неправомочность неорганических гипотез. Было установлено, что Нефть — результат литогенеза. Она представляет собой жидкую (в своей основе) гидрофобную фазу продуктов фоссилизации (захоронения) органического вещества (керогена) в водно-осадочных отложениях. Нефтеобразование — стадийный, весьма длительный (обычно много млн. лет) процесс, начинающийся ещё в живом веществе. Выделяется ряд стадий: подготовительная, во время которой под влиянием биохимических и биокаталитических факторов образуется диффузно рассеянная в материнской породе Нефть (микронефть); главная, когда в результате битуминизации генерируется основная масса микронефти, происходит её «созревание», сближение по составу с собственно Нефть и миграция в коллекторы, а по ним в ловушки; постумная, когда усиливается накопление низкомолекулярных углеводородов, обусловливающее образование обычно лёгкой газорастворённой Нефть — газоконденсата; постепенно газы становятся всё более «сухими» (т. е. богатыми CH4). И. М. Губкин выделял также стадию разрушения нефтяных месторождений.

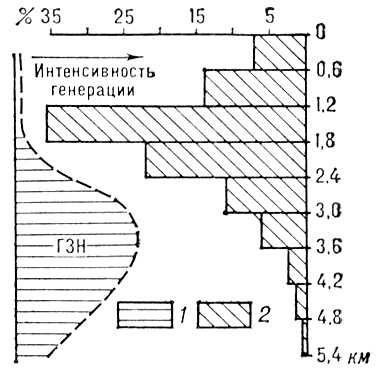

Считается, что основным исходным веществом Нефть обычно является планктон, обеспечивающий наибольшую биопродукцию в водоёмах и накопление в осадках органического вещества сапропелевого типа, характеризующегося высоким содержанием водорода (благодаря наличию в керогене алифатических и алициклических молекулярных структур). Породы, образовавшиеся из осадков, содержащих такого типа органическое вещество, потенциально нефтематеринские. Чаще всего это глины, реже — карбонатные и песчано-алевритовые породы, которые в процессе погружения достигают верхней половины зоны мезокатагенеза (см. Катагенез), где вступает в силу главный фактор нефтеобразования — длительный прогрев органического вещества при температуре от 50 °С и выше. Верхняя граница этой главной зоны нефтеобразования располагается на глубине от 1,3—1,7 км (при среднем геотермическом градиенте 4 °С/100 м) до 2,7—3 км (при градиенте 2 °С/100 м) и фиксируется сменой буроугольной степени углефикации органического вещества каменноугольной. Главная фаза нефтеобразования приурочена к зоне, где углефикация органического вещества достигает степени, отвечающей углям марки Г (см. Каменный уголь). Эта фаза характеризуется значительным усилением термического и (или) термокаталитического распада полимерлипоидных и др. компонентов керогена. Образуются в большом количестве нефтяные углеводороды, в том числе низкомолекулярньге (C5—C15), почти отсутствовавшие на более ранних этапах превращения органического вещества. Эти углеводороды, дающие начало бензиновой и керосиновой фракциям Нефть, значительно увеличивают подвижность микронефти. Одновременно, вследствие снижения сорбционной ёмкости материнских пород, увеличения внутреннего давления в них и выделения воды в результате дегидратации глин, усиливается перемещение микронефти в ближайшие коллекторы. При миграции по коллекторам в ловушки Нефть всегда поднимается, поэтому её максимальные запасы располагаются на несколько меньших глубинах, чем зона проявления главной фазы нефтеобразования (рис. 4), нижняя граница которой обычно соответствует зоне, где органическое вещество пород достигает степени углефикации, свойственной коксовым углям (К). В зависимости от интенсивности и длительности прогрева эта граница проходит на глубинах (имеются в виду максимальной глубины погружения за всю геологическую историю данной серии осадочных отложений) от 3—3,5 до 5—6 км.

Рис. 4. Распределение мировых запасов нефти (в крупных и средних месторождениях) по глубинам залегания (по Нефть Б. Вассоевичу, 1973): 1 — интенсивность генерации нефти (в условных единицах); 2 — запасы нефти (%). ГЗН — главная зона нефтеобразования.

Нефть находится в недрах в виде скоплений различного объёма от нескольких мм3до нескольких десятков млрд. м3. Практический интерес имеют залежи Нефть, представляющие её скопления с массой от нескольких тыс. т и больше, находящиеся в пористых и проницаемых породах-коллекторах. Различают 3 основных типа коллекторов: межгранулярные (главным образом песчаные и алевритовые породы), кавернозные (например, карстово-кавернозные, рифогенные и др. известняки) и трещинные (карбонатные, кремнистые и др. трещиноватые породы). Залежь обычно располагается под слабопроницаемыми породами, слагающими покрышку.

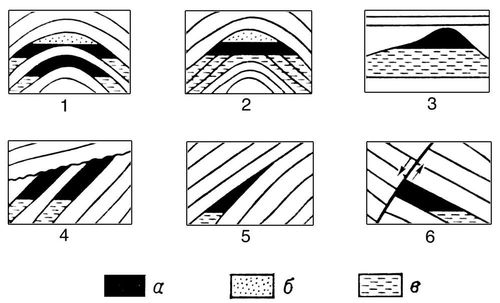

Каждая залежь Нефть находится в ловушке, задержавшей мигрировавшие Нефть и газ и сохранявшей их в течение длительного времени. Можно выделить 3 основных типа ловушек: замкнутые, полузамкнутые и незамкнутые. Первые 2 типа связаны с первичным выклиниванием (стратиграфическое несогласие, тектоническое экранирование) коллекторов (рис. 5) и поэтому именуются ловушками выклинивания. Незамкнутые ловушки являются гидравлическими — в них газ и Нефть удерживаются в сводовой части антиклинального перегиба слоев (весьма распространённый тип залежей Нефть) или выступа подземного рельефа (например, захороненного рифа). Наиболее приподнятую часть ловушки иногда занимает газ («газовая шапка»); в этом случае залежь называется газонефтяной; под Нефть располагается вода. Нефть залегает на разных глубинах, вплоть до 6—7 км, однако на глубине 4,5—5 км нефтяные залежи всё чаще сменяются газовыми и газоконденсатными. Максимальное число залежей Нефть располагается в интервале 0,5—3 км, а наибольшие запасы сосредоточены в пределах 0,8—2,4 км.

Рис. 5. Различного типа залежи нефти в гидравлически незамкнутых (1—3) и замкнутых (4—6) ловушках: 1 — пластовые сводовые нефтяные и газонефтяные залежи; 2 — массивная сводовая газонефтяная залежь; 3 — нефтяная залежь в выступе палеорельефа, первичного (напр., рифа) или вторичного (эрозионного); 4 — нефтяная залежь, экранированная стратиграфическим несогласием; 5 — нефтяная залежь в ловушке первичного (фациального, литологического) выклинивания коллектора; 6 — тектонически экранированная залежь нефти; а — нефть; б — газ; в — вода.

НефтьI. Общие сведения

II. Происхождение и условия залегания

III. Нефтегазоносные бассейны, области, районы, месторождения

|

Так же Вы можете узнать о... Зеленина капли, лекарственное средство, состоящее из настоек майского ландыша, валерианы и белладоны с ментолом. «Иомиури», «Иомиури симбун», одна из крупнейших буржуазных газет в Японии. Карбоксигемоглобин, HbCO, продукт присоединения CO (углерода окись, угарный газ) к гемоглобину (Hb). Клеро Алекси Клод Клеро (Clairaut) Алекси Клод (7.5.1713, Париж, — 17. Коржинек Йосеф Милослав Коржинек (Kořinek) Йосеф Милослав (10. Кун-Цзы, древнекитайский мыслитель, основоположник конфуцианства; см. Лигети Лайош Лигети (Ligeti) Лайош (р. 28.10.1902, Балашшадьярмат), венгерский востоковед, академик Венгерской АН (1947; член-корреспондент 1936). Малага (вино) Малага, десертное (содержание сахара от 20 до 30%) ликёрное (содержание спирта от 12 до 18 объёмных %) виноградное вино. Местность (в физ. географии) Местность, в физической географии одна из морфологических частей ландшафта географического. Московский хлопчатобумажный комбинат «Трёхгорная мануфактура» им. Нертера (Nertera), род многолетних стелющихся травянистых растений семейства мареновых. |

|