Польша XIV. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.

|

|

| ПОА |

| ПОБ |

| ПОВ |

| ПОГ |

| ПОД |

| ПОЕ |

| ПОЖ |

| ПОЗ |

| ПОИ |

| ПОЙ |

| ПОК |

| ПОЛ |

| ПОМ |

| ПОН |

| ПОО |

| ПОП |

| ПОР |

| ПОС |

| ПОТ |

| ПОУ |

| ПОХ |

| ПОЦ |

| ПОЧ |

| ПОШ |

| ПОЭ |

| ПОЯ |

XIV. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство

К эпохе неолита относятся керамические сосуды с «ленточным», «накольчатым» и «шнуровым» орнаментом, к эпохам бронзы и железа — укрепленные общинные поселения (Бискупин, около 550—400 до н. э.), сосуды из глины и бронзы, культовые колесницы с фигурками птиц и зверей, принадлежащие лужицкой культуре, «лицевые» урны поморской культуры и др. От 7—12 вв. сохранились обобщённая по формам скульптура (голова божества из Янкува, 10 в.), остатки славянских поселений с деревянно-земляными укреплениями (в Гданьске, Ополе, Гнезно, Вроцлаве).

Скульптура 12—15 вв. Надгробие Генриха IV. Камень. Около 1300. Силезский музей. Вроцлав.

После принятия христианства (966) развивается каменное культовое зодчество (капелла-ротонда Девы Марии на Вавеле в Кракове, 2-я половина 10 в.). Со 2-й половины 11 в. утверждается романский стиль.

Сооружаются отличающиеся суровой величественностью 3-нефные базилики (частично сохранившиеся костёлы в Познани и Гнезно, костёл св. Анджея в Кракове) с монументальными башнями (костёл в Туме, около 1141—61) и с перспективными порталами, покрытыми нарядным резным орнаментом (в костёле Марии Магдалины во Вроцлаве, конец 12 в.). Капители, а иногда и стволы междунефных столбов в интерьерах (костёл в Стшельно, около 1180) украшаются богатой резьбой (плетёнка, растительные узоры, изображения святых, фантастических животных и птиц), сохранились немногочисленные романские крипты (крипта св. Леонарда в соборе на Вавеле в Кракове, около 1100). Редким произведениям скульптуры присуща мягкая обобщенность форм (тимпан портала костёла Девы Марии «на песке» во Вроцлаве с рельефными изображениями Богоматери и донаторов, 2-я половина 12 в.). Шедевр романской скульптуры в Польша — бронзовые двери костёла Девы Марии в Гнезно (около 1170). Исполненные живой непосредственности рельефы со сценами жизни св. Войцеха искусно вплетены в нарядную орнаментальную композицию. Живописи 12—13 вв. (фрески костёлов в Туме и Червиньске) присущи плоскостность контурных изображений, локальность расцветки.

Вит Стош. «Взятие Христа под стражу». Фрагмент алтаря костёла Девы Марии в Кракове (дерево, 1477—89).

В 14—15 вв. укрепление феодальной монархии в Польша способствовало расцвету городской культуры. Распространились постройки в стиле готики, в которых своеобразно преломлялись архитектурные формы Германии, Чехии, Нидерландов. На Ю. сооружались 3-нефные базиликальные храмы из камня и кирпича (собор на Вавеле и костёл Девы Марии в Кракове, соборы во Вроцлаве и Познани), на С. — зальные кирпичные костёлы (костёл Девы Марии в Гданьске), отличающиеся строгой сдержанностью облика. С гладью стен контрастируют узорные завершения порталов и окон, венчающих стены щипцов. Монументальные башни западных фасадов обычно расчленены на ярусы и завершены шатрами. В Силезии и Северной Польша щипцы костёлов нередко украшаются узорами из поливных кирпичей. Просторные интерьеры с крестовыми, звездчатыми или 3-дольными «пястовскими» сводами отличаются ясностью структуры. В конце 15 — начале 16 вв. нарастает декоративность. Появляются кристаллические своды с живописной орнаментацией (костёл в Пельплине). Композицию каменных церквей повторяют и деревянные костёлы, сохраняющие связь с народным зодчеством (костёлы в Дембно, 2-я половина 15 в., и Грывальде, около 1500). Бурно растущие города в 14—15 вв. застраиваются по регулярному плану и окружаются каменными стенами с воротами и башнями, а иногда и с предвратными укреплениями-барбаканами (в Кракове и Варшаве). Многочисленные общественные постройки отличаются богатством готического декора (ратуши в Торуни и Вроцлаве; «Двор Артуса» в Гданьске, Ягеллонский университет в Кракове с внутренним двором, обрамленным галереей на стрельчатых аркадах). Замки 14—15 вв. имели на юге Польша нерегулярный план (Бендзин), на С. — прямоугольный (Цеханув). На севере Польша сохранились укрепленные монастырские комплексы крестоносцев (Мальборк, 13—15 вв.). В изобразительном искусстве 14—15 вв. усиливается реалистическое начало. На готических надгробиях королей появляются наивно-выразительные фигуры «плакальщиков»; схематичные фигуры умерших приобретают индивидуальные черты. Деревянная скульптура, проникнутая наивно-поэтическим народным мировосприятием, в начале 15 в. отражает

Скульптура 12—15 вв. «Мадонна из Кружлёвой». Дерево. 1410. Национальный музей. Краков.

воздействие «мягкого стиля» готики. В главных произведениях готической скульптуры Польша — алтаре костёла Девы Марии в Кракове (1477—89, скульптор Вит Стош) — реалистические устремления поздней готики сочетаются с веяниями Возрождения. Живопись 14—15 вв. отражает контакты на Ю. — с чешским, на С. — с нидерландским, на В. — с древнерусским искусством (росписи капеллы замка в Люблине, 1418). В стенных росписях 14—15 вв. утончённость линейного ритма сочетается с введением пейзажных и жанровых мотивов (росписи костёлов в Неполомице, 1360—70, Ленде, 1370), праздничной орнаментацией (росписи костёла в Дембно, около 1500). Алтарной живописи 15 в. при декоративной плоскостности изображений свойственно стремление к передаче характеров, национальных типов, жизненных ситуаций. Со 2-й половины 15 в., отчасти под нидерландским воздействием, возникает интерес к передаче пространства и объёма. Но сохраняется и любовь к декоративному узорочью (триптих с «Успением Богоматери», около 1508, Марцин Чёрный). Высокого расцвета достигает в 11—15 вв. декоративно-прикладное искусство (серебряная утварь, оружие, витражи).

Вавель. Кафедральный костёл (14 в.) с капеллой Сигизмунда I (1517—33) и (слева) капеллой Вазов (1667).

В конце 15 — начале 16 вв. с распространением гуманизма и реформационных учений в Польша складывается культура Возрождения. Итальянскими архитекторами в 16 — начала 17 вв. перестраиваются дворцы и замки (замок на Вавеле в Кракове, с внутренним двором, 1502—16, обнесённым лёгкими арочными галереями). В костёлах появляются ренессансные капеллы (капелла Сигизмунда I в соборе на Вавеле в Кракове, 1517—33). Ренессансные формы вплоть до 17 в. переплетаются с готическими традициями. Сочетание средневековой основы и ренессансного декора придаёт своеобразие городским постройкам Польша Наряду с лоджиями, аркадными внутренними дворами и ордерными порталами в них широко применяются аттики с нарядной орнамент, резьбой [«Сукеннице» в Кракове, ратуши в Познани и в Хелмно]. В северном и центральных районах Польша в конце 16 — начале 17 вв. сказывается воздействие нидерландского маньеризма (арсенал в Гданьске, жилые дома в Гданьске и Казимеже-Дольны). В изобразительном искусстве 16 в. нарастает светское начало (живописные фризы в залах замка на Вавеле в Кракове с изображением турниров и дворцовых празднеств). Развивается батальная и портретная живопись (торжественно-статичные, плоскостные портреты М. Кобера). В начале 16 в. переживает расцвет миниатюра (миниатюры из «Кодекса Бальтазара Бехема» со сценами жизни различных городских сословий; портреты в генеалогической книге семьи Шидловецких, до 1530, мастер Станислав Самостшельник). Ренессансным скульптурными надгробиям при ордерном обрамлении свойственна схематичность трактовки фигур. В конце 16 — начале 17 вв. в них усиливается маньеристический декоративизм (С. Гуччи, Ян Михалович из Ужендова). В алтарной живописи наивно-реалистические черты сочетаются с воздействием искусства венецианского Позднего Возрождения (Т. Долабелла). В декоративно-прикладном искусстве 16 в. (серебряные реликварии, оружие, ткани) готические традиции уживаются с отдельными мотивами Ренессанса.

М. Кобер. Портрет Стефана Батория. 1583. Монастырь миссионеров. Краков.

Цех кожевников. Миниатюра из «Кодекса Бальтазара Бехема». Начало 16 в.

С наступлением феодально-католической реакции (начало 17 в.) расширяется строительство церквей в стиле барокко (костёл св. Петра и Павла в Кракове, 1605—19), которые достигают особой пышности и композиционной сложности в конце 17 — начале 18 вв. (костёлы иезуитов в Познани, сакраменток в Варшаве, костёл бернардинцев в Кракове с парадным двубашенным фасадом). Динамизмом пространственных ритмов выделяются костёлы в Ленде, Осечной. В середине 18 в. интерьеры костёлов отделываются в стиле рококо (костёл в Кракове). В деревянном зодчестве уживаются барочные и готические формы (костёл в Олесно, 1668—1678 и церковь в Поврожнике, около 1643). Для замков конца 16 — начала 17 вв. характерна усложнённость плана (5-угольный замок в Уязде с 2 внутренними дворами, 1631—44). С конца 17 в. в дворцовой архитектуре сказывается воздействие французского зодчества. Сооружаются парадные загородные резиденции с курдонёрами и регулярными парками (дворцы в Вилянуве, Белостоке), а также городские дворцы без боковых флигелей (дворец Красиньских в Варшаве). Со 2-й половины 17 в. для украшения дворцов и церквей применяется скульптура из стукко, отличающаяся динамич. изяществом форм. В середине 18 в. распространяются деревянные алтари с пышной резьбой. В портретной, батальной и отчасти алтарной живописи сосуществовали барочные и наивно-реалистические черты (алтарные картины К. Богушевского, портреты Я. Третко). Бытовавшие в мелкошляхетской среде парадные портреты отличались декоративностью, плоскостностью и острой жизненной непосредственностью изображений. Во фресковой живописи с конца 17 в. использовались иллюзионистические приёмы итальянского барокко. В середине 18 в. в алтарных картинах Ш. Чеховича проявились классицистические тенденции. Портретная гравюра 17—18 вв. отражала воздействие искусства Нидерландов (Е. Фальк). В декоративно-прикладном искусстве мотивы европейского барокко сочетались с национальными и восточными орнаментами (мебель, ворсовые ковры, гобелены, шёлковые «персидские» пояса).

Архитектура 13—16 вв. Собор святых Петра и Павла в Познани. Интерьер (13 в. — начало 15 в.).

На развитие искусства с конца 18 в. влияло просветительство, антифеодальная и национально-освободительная борьба польского народа. Архитектуре классицизма, складывающейся в 1770-х гг., свойственны вначале отдельные барочные черты (дворцово-парковый комплекс Лазенки в Варшаве). Для построек конца 18 — начала 19 вв. характерны камерность, изысканная простота форм (церкви и дворцы архитекторов Ш. Б. Цуга, Х. Польша Айгнера, Я. Кубицкого, С. Завадзкого). В конце 1810—20-х гг. архитектура классицизма становится более парадной, приобретает пространств, размах (ансамбли центральных площадей Варшавы, архитектор А. Корацци). В стиле классицизма возводятся жилые и хозяйственные постройки в городах и посёлках. В период политической реакции 1830-х гг. объём строительства сократился, усилились тенденции стилизаторства и эклектики. Во 2-й половине 19 в. хаотически разраставшиеся города застраивались доходными домами с дворами-колодцами. На рубеже 19—20 вв. в зодчестве проявились поиски национального своеобразия. С. Виткевич создал т. н. стиль Закопанс, опирающийся на традиции народной архитектуры. В начале 20 в. под австрийским влиянием распространился стиль «модерн». В постройках Кракова [Старый («Стары») театр, архитекторы Т. Стрыеньский, Ф. Мончиньский] декоративная причудливость форм сочеталась с использованием мотивов средневековой архитектуры Польша Для построек Варшавы (Банк кооперативных обществ, архитектор Я. Хёйрих-младший) характерны большая строгость, поиски конструктивной логики.

Польша. А. Корацци. Дворец Сташица в Варшаве. 1820—23.

Государственная комиссия приходов и казны. 1824—25. Архитектор А. Корацци.

Старый театр. 1904—06. Архитекторы Т. Стрыеньский, Ф. Мончиньский.

Банк кооперативных обществ. 1912— 17. Архитектор Я. Хёйрих-младший.

При королевском дворе в Варшаве в последней трети 18 в. главную роль играли иностранные художники (живописец М. Баччарелли, скульптор А. Лебрен, портретисты И. Б. Лампи и И. Грасси). Документальные виды Варшавы и её окрестностей создавал Б. Беллотто. Придворному искусству противостояли художники, пытавшиеся отразить гражданственно-патриотические настроения эпохи [исторические композиции Ф. Смуглевича Щ. Смуглявичюса), М. Стаховича]. Зарождение демократического бытового жанра связано с творчеством Я. Польша Норблина (оставившего живые зарисовки жизни Польша, в т. ч, восстания 1794) и его последователей М. Плоньского и А. Орловского. Преромантические веяния проявились в портретах К. Войняковского. В 1-й трети 19 в. господствующим направлением был академический классицизм. Выделялись портреты А. Бродовского, которым были свойственны отдельные романтические черты. Получил развитие и бытовой жанр (сцены городской жизни Ф. Пиварского и Ф. Пенчарского). В 1840—50-е гг. утверждается романтизм, проникнутый национально-демократическими тенденциями (полные динамики и экспрессии батальные сцены и гуманистические крестьянские портреты Польша Михаловского; портреты Х. Родаковского). С середины 19 в. получает развитие историческая живопись, которая достигает вершины в 1860—80-е гг. в творчестве Я. Матейко. Национально-гражданственный пафос, драматическую выразительность, реалистическую убедительность образов сочетаются в его многофигурных композициях с нарядной звучностью красочной гаммы. В циклах рисунков А. Гротгера черты патриотической романтики и реализма сосуществуют с академическими тенденциями. В 1860-х гг. распространяется демократическая пейзажная и жанровая живопись, проникнутая социально-критическими тенденциями (картины на темы народной жизни Ф. Костшевского, А. Котсиса; близкие к живописи барбизонской школы национальные пейзажи Ю. Шерментовского, В. Герсона). Тенденции демократического реализма достигают вершины в 1870—80-е гг. (картины на темы восстания 1863—64 М. Герымского, композиции на темы городской жизни А. Герымского, поэтически-обобщенные сцены крестьянской жизни Ю. Хелмоньского). В батальной живописи романтизм Ю. Коссака сменяется бытовизмом Ю. Брандта. С конца 1880-х гг. возникают тенденции натурализма и салонного академизма, порой отмеченные фольклорно-символическими чертами (Х. Семирадский, М. Котарбиньский, В. Прушковский). На рубеже 19—20 вв. в период «Молодой Польши» распространяются импрессионизм (портреты Ю. Панкевича, О. Бознаньской, пейзажи Я. Станиславского, Ю. Фалата, жанрово-пейзажные композиции со сценами крестьянского труда Л. Вычулковского) и стиль «модерн». Искусству польского «модерна» («сецессии») наряду с безудержной декоративной фантазией, а иногда и чертами салонности (портреты и витражи Ю. Мехоффера) были свойственны национально-демократические устремления и тенденции символизма (картины Я. Мальчевского на темы жизни ссыльных польских повстанцев, витражи, портреты, пейзажи С. Выспяньского, Ф. Рущица, жанровые сцены В. Войткевича). Социально-реалистические тенденции проявились в гравюрах А. Каменьского, картинах С. Ленца. Переживает новый подъём графика (офорты и литографии Л. Вычулковского, архитектурные рисунки С. Ноаковского, книжное оформление С. Выспяньского, плакаты Ю. Мехоффера, К. Фрыча). В скульптуре реализм и стиль «модерн» сосуществовали с импрессионизмом (В. Шимановский, К. Лящка, К. Дуниковский). После периода упадка и эклектики на рубеже 19—20 вв. возникают попытки обновления декоративно-прикладного искусства, возрождения народных промыслов (керамика, мебель, килимы С. Выспяньского, К. Тихы, Я. Щепковского).

Я. Матейко. «Прусская дань». 1882. Фрагмент. Национальный музей. Краков.

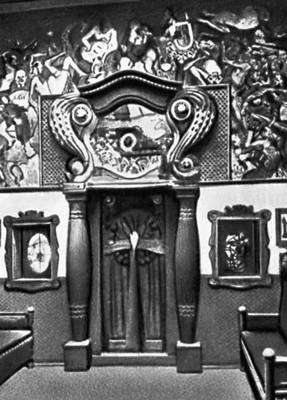

Польша. К. Фрыч. Кондитерская Михалика в Кракове. 1911.

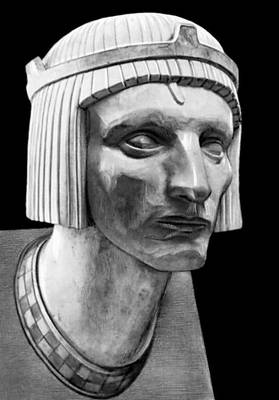

К. Дуниковский. «Оруженосец». Из цикла «Вавельские головы» (дерево, 1925—29). «Посольский» зал королевского замка на Вавеле. Краков.

После образования буржуазного польского государства (1918) развитие искусства протекало противоречивым путём. Стремление к освоению новейших достижений европейской культуры, попытки создания современного национального стиля и поиски новых форм реализма сосуществовали с формальным экспериментаторством. В архитектуре в 1920—1930-е гг. тенденции неоклассицизма и функционализма (здания общества«Прюдентиаль» в Варшаве, Ягеллонская библиотека в Кракове и др.) сосуществовали с модернистической стилизацией в духе народного зодчества (польский павильон на Всемирной выставке в Париже, 1925, архитекторы Ю. Чайковский, К. Стрыеньский). Предпринимались попытки регулирования городской застройки, создания рациональных по планировке районов (район Жолибож в Варшаве, архитекторы Б. Брукальская, С. Брукальский). Делались первые опыты массовой застройки в духе функционализма (архитекторы Б. Брукальская, С. Брукальский, Ш. Сыркус, Б. Пневский, И. Шанайца). Однако возможности реализации проектов были ограничены. В изобразительном искусстве проявились воздействия кубизма и экспрессионизма (живопись и скульптура З. Пронашко, Т. Чижевского). Использование традиций народного искусства нередко сочеталось с модернистической стилизацией (живопись Л. Стрыеньской). Демократическую линию в «фольклорном» направлении представляли гравюры В. Скочиляса, отчасти исходившие от лубка и отличавшиеся ясностью композиционного ритма, тонкой декоративностью. Творчество Скочиляса оказало влияние на формирование польской графической школы 20 в. (Б. Краснодембска-Гардовска, Т. Цесьлевский-сын, С. Остоя-Хростовский, Т. Кулисевич). Демократические устремления в живописи воплощали Т. Маковский, своеобразно претворявший некоторые приёмы кубизма и примитивизма, а также Ф. Коварский, тяготевший к драматизму и неоклассической обобщенности изображений. В творчестве «колористов» (Я. Цибис, Х. Рудзка-Цибисова, А. Нахт-Самборский, З. Валишевский) и близких к ним живописцев (Э. Эйбиш) получили оригинальное воплощение приёмы постимпрессионизма. Авангардистские устремления проявились в работах скульпторов К. Кобро, Х. Вициньского, живописца В. Стшеминьского и др. В 1930-е гг. усилились социально-критические тенденции. Социальный протест выражали в отвлеченно-экспрессивных формах живописцы М. Ярема. И. Стерн, Т. Кантор. Художники Х. Краевская, Ю. Краевский, Ф. Бартошек обращались к приёмам прогрессивной немецкой графики. Бесчеловечность и лицемерие буржуазного мира разоблачали сатирические рисунки Б. Линке. В скульптуре стилизация в духе народного творчества (Я. Щепковский) сосуществовала с неоклассическими тенденциями (статуи и памятники В. Виттига, Х. Куны, А. Замойского). Крупнейший польский скульптор К. Дуниковский, творчески претворяя отдельные приёмы кубизма и экспрессионизма, создал собственный стиль, для которого характерны внутренняя значительность образов, конструктивная строгость форм. Получили распространение рекламная графика и плакат (В. Ястшембовский, Т. Гроновский, Э. Бартломейчик). Большие успехи были достигнуты в декоративно-прикладном искусстве (килимы В. Ястшембовского, Э. Плютыньской, керамика, мебель, изделия из металла).

Я. Цибис. «Старый Сонч». 1959—60. Национальный музей. Познань.

Плакат народной Польши. Т. Гроновский. «1-й польский конгресс мира». 1950.

А. Нахт-Самборский. «Натюрморт». Ок. 1960.

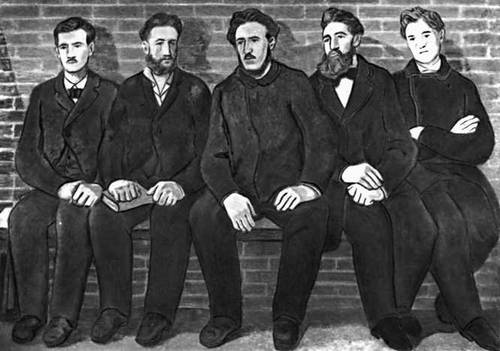

Ф. Коварский. «Пролетариатчики». 1948. Собственность ЦК ПОРПольша

В период 2-й мировой войны 1939—45 многие населенные пункты Польша были разрушены фашистами, памятники культуры уничтожены. После установления народной власти начались работы по восстановлению и реконструкции превращенных в руины польских городов. В них принимали участие СССР и др. социалистические страны. В развитии архитектуры в послевоенные годы сыграли важную роль мастера старшего поколения (Ш. Сыркус, Б. Пневский, Б. и С. Брукальские и др.). В жилом строительстве конца 1940 — начала 1950-х гг. преобладала строчная застройка с экономичными малоэтажными зданиями. С середины 1950-х гг., с развитием индустриализации и типизации строительства началось сооружение многоэтажных крупнопанельных и крупноблочных домов, а с начала 1960-х гг. и домов из взаимозаменяемых сборных элементов. В связи с бурным развитием промышленности в 1950-е гг. возникли новые города Нова-Хута (ныне в Кракове), Нове-Тыхы близ Катовице и др. Распространилась свободная система застройки, планировка жилых комплексов приобрела большую гибкость (районы Жолибожские Сады, Прага-3, Служевец — в Варшаве). Общественные здания в конце 1940 — начале 1950-х гг. строились в традициях польского функционализма («Дом партии», геологический институт в Варшаве, универмаг в Познани). После периода увлечения историческими стилями (площадь Конституции в Варшаве) в конце 1950-х гг. возникло тяготение к рациональной простоте форм. Общественным зданиям 1960-х гг. присущи функциональная целесообразность планировки, оригинальность конструктивных решений, гибкое ритмическое сочетание типовых конструктивных звеньев (Дом студенток в Кракове; магазин «Суперсам»в Варшаве; гостиница «Меркурий» в Познани), Уделяется большое внимание реконструкции центров, созданию выразительных объёмно-пространственных композиций (ансамбль башенных и протяжённых зданий на Маршалковской ул. в Варшаве, центр г. Катовице и др.). В городском строительстве широко используются монументальная скульптура, мозаики, витражи. Большие успехи достигнуты в строительстве спортивных сооружений, больниц и школ, промышленных зданий (фабрики в Калише, Вышкуве, Лодзи), туристических центров.

Магазин «Суперсам». 1962. Архитекторы М. Красиньский и Е. Хрыневецкий, иженер В. Залевский.

Познань. Гостиница «Меркурий». 1964. Архитекторы Я. Чесьлиньский, Я. Венцлавский и Г. Грохульский.

В становлении изобразительного искусства народной Польша важную роль сыграли крупнейшие мастера старшего поколения (монументы К. Дуниковского, композиции на историко-революционные темы Ф. Коварского, В. Вейса). В начале 1950-х гг. к темам социалистического строительства и революционной борьбы обращаются живописцы Ю. Краевский, Х. Краевская, А. Струмилло, А. Кобздей, скульпторы С. Горно-Поплавский, Е. Ярнушкевич. Гуманистические традиции получают новое развитие в скульптурных портретах (К. Дуниковский, А. Карны, Я. Пушет), станковой графике и плакате, отличающихся гражданственностью образов, многообразием художественных приёмов (графические циклы Т. Кулисевича, плакаты Т. Гроновского, Т. Трепковского, Х. Томашевского). Традиции «колоризма» сохраняются в работах живописцев Я. Цибиса, А. Нахт-Самборского, Х. Рудзкой-Цибисовой, Э. Эйбиша, Ю. Студницкого. Изысканно декоративные живописные композиции создают В. Таранчевский, А. Марчиньский и др. Приёмам фовизма, кубизма и экспрессионизма продолжают следовать живописцы Т. Бжозовский, Т. Кантор, И. Стерн, Х. Стажевский. С середины 1950-х гг. на первый план выступают самодовлеющие пластические искания. Распространяются абстрактное искусство, экспрессионизм (А. Кобздей, Я. Лебенштейн), сюрреализм (Е. Тхужевский, Т. Бжозовский), а с конца 1960-х гг.— «оп-арт»,«поп-арт» и др. неоавангардистские течения. Наряду с этим возникают и тенденции возврата к реализму. Группы сторонников реалистического искусства создаются в Варшаве, Гданьске и др. городах. Выразительностью фактуры, композиции, цветовых сочетаний выделяются картины на тему индустриализации, пейзажи, портреты, бытовые сцены Е. Кравчика, В. Гарболиньского и др. Черты символической обобщенности и примитивизма присущи картинам Е. Новосельского и К. Микульского. В монументальной скульптуре конца 1950—60-х гг. выделяются работы М. Конечного, Е. Бандуры, А. Хаупта, Ф. Душенко и др. Поиски декоративной выразительности материалов характерны для абстрактных пространственных композиций Е. Ярнушкевича, В. Хасиора. Ряд скульпторов обращается к традициям народного искусства. Высокий расцвет переживает станковая и иллюстрационная графика, отличающаяся экспрессией и декоративным изяществом образов, многообразием художественных приёмов и манер (гравюры Х. Хростовской-Пётрович, Е. Панека, М. Малины, иллюстрации и карикатуры З Ленгрена, Э. Липиньского, М. Хишпаньской-Нёйман, О. Семашко, Я. М. Шанцера, А. Унеховского). Композиционной остротой и оригинальной выдумкой, яркой декоративностью выделяется плакат (Ю. Мрощак, В. Свежи, Я. Леница). Уделяется большое внимание развитию народных художественных промыслов, художественному конструированию промышленных изделий. В произведениях мастеров декоративно-прикладного поиски современных форм с использованием традиций искусства.

А. Хаупт, Ф. Душенко, Х. Китовский. Памятник героям Вестерплатте в Гданьске. Камень. 1966.

Лит.: Международная выставка искусства социалистических стран. Москва. 1958—1959. Выставка польских художников..., [Варшава, 1958]; 3ахватович Я., Польская архитектура, пер. с польск., Варшава, 1967; Тананаева Л. И., Польское изобразительное искусство эпохи Просвещения, М., 1968; её же, Очерки польской графики, М., 1972; Выставка группы польских художников-реалистов, [Москва, Июль 1969. Каталог, б. м., 1969]; Уразова Л. Н., Польский плакат, М., [1969]; Dobrowolski Т., Nowocześne malarstwo polskie, t. 1—3, Wr. — Kr., 1957—64; его же, Sztuka Młodej Polski, Warsz., 1963; WalickiM., Malarstwo polskie. Gotyk. Renesans. Wczesny manieryzm, Warsz., 1961; Czarnocka K., Półtora wieku grafiki polskiej, Warsz., 1962; Historia sztuki polskiej, 2 wyd., t. 1—3, Kr., 1965; Malarstwo Polskie. Manieryzm. Barok. Wstep M. Walicki i W. Tomkiewicz. Katalog A. Ryszkiewicz, Warsz., 1971; Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku Xlll wieku, pod red. M. Walickiego, t. 1—2, Warsz,, 1971—7 2: Starzyński J., Polska droga do samodzieinosci w sztuce, Warsz., 1973.

Польша (Polska), Польская Народная Республика (Polska Rzeczpospolita Ludowa), ПНР.

Польша. Флаг государственный.

Герб Пястов — первой династии польских королей.

Государственный герб Польши.

I. Общие сведенияIII. Природа

IV. Население

V. Исторический очерк

VI. Политические партии, Фронт единства народа, профсоюзы и другие общественные организации

VII. Экономико-географический очерк

VIII. Вооружённые силы

IX. Медико-географическая характеристика

X. Народное образование

1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

3. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

XII. Печать, радиовещание, телевидение

XIII. Литература

XIV. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство

XV. Музыка

XVI. Балет

XVII. Драматический театр

XVIII. Кино

|

Так же Вы можете узнать о... Клитемнестра, Клитеместра, в древнегреческой мифологии дочь спартанского царя Тиндарея, сестра Елены Прекрасной. Комитас (настоящие имя и фамилия — Согомон Геворкович Согомонян) [26. Кордильера-Вилькабамба (Cordillera Vilcabamba), горный хребет на юго-востоке Перу, между рр. «Красноярская республика», под таким названием вошла в историю Революции 1905—07 власть, которую осуществлял Объединённый совет рабочих и солдатских депутатов в г. Кука гора (Cook Mount; местное название Аоранги, на языке маори — большое белое облако), вершина на острове Южный Новой Зеландии. Лаконикос (Lakonikos kolpos), залив Средиземного моря у берегов Пелопоннеса (Греция). Лерик, посёлок городского типа, центр ского района Азербайджанской ССР. Логарифмическая спираль, плоская спиральная кривая (см. Магнето, магнитоэлектрический генератор переменного тока (обычно совмещенный с индукционной катушкой), предназначенный для создания электрических разрядов между электродами свечи зажигания, воспламеняющих рабочую смесь в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Маракайбский нефтегазоносный бассейн, один из крупнейших нефтегазоносных бассейнов на северо-западе Венесуэлы, южной окраиной заходящий в пределы Колумбии. Медынский Григорий Александрович Медынский (псевдоним; настоящая фамилия Покровский) Григорий Александрович [родился 30. Мёртвая точка, крайнее положение поршня в цилиндре поршневой машины, в котором меняется направление движения поршня. Моисеев Никита Николаевич [р. 10(23).8.1917, Москва], советский учёный в области общей механики и прикладной математики, член-корреспондент АН СССР (1966). Мровели Леонтий, руисский епископ в Картли, грузинский историк 11 в. Нариманбеков Тогрул Фарман оглы (р. 7.8.1930, Баку), советский живописец и график, народный художник Азербайджанской ССР (1967). Нестеров Михаил Васильевич [19(31).5.1862, Уфа, — 18. Норуолк (Norwalk), город на северо-востоке США, в штате Коннектикут, на северном берегу пролива Лонг-Айленд. |

|